Temps de lecture : 35 min

Texte mis à jour : 22.02.2026

Les deux pays se sont engagés dans une transformation importante de leurs systèmes énergétiques qui s’inscrit dans le développement du marché intérieur et de la transition énergétique européenne. La France vise la neutralité carbone d’ici 2050 et l’Allemagne a l’intention d’atteindre la neutralité carbone en 2045, soit cinq ans plus tôt qu’initialement prévus. Les défis, amplifiés par la crise énergétique née de la guerre en Ukraine, sont importants.

De plus les divergences entre les deux pays sont importantes (Eyl-Mazzega, Marc-Antoine 2025).

L’Allemagne est sortie du nucléaire et mise sur le développement massif des énergies renouvelables. La France mise sur le nucléaire (prolongement de réacteurs existants et amélioration de leur performance, le lancement à court terme de la construction d’au moins six nouveaux réacteurs et développement de réacteurs de petite taille – SMR) et agrandit en plus son parc d’énergies renouvelables.

La classe politique en Allemagne, majoritairement hostile au nucléaire, a considéré que le choix français était hors de prix et techniquement incertain. En France, on considérait le choix de l’Allemagne irréaliste et inefficace, avec des coûts de système masqués et sous-estimés et on a pointé du doigt la quasi-impossibilité de boucler vers la neutralité carbone.

La France et l’Allemagne doivent surmonter leurs désaccords et travailler ensemble pour limiter les coûts de la transition énergétique et renforcer la sécurité d’approvisionnement en énergie. Il ne peut y avoir de relance de la coopération franco-allemande sans la recherche de complémentarité entre les systèmes des deux pays.

Le présent texte est régulièrement actualisé et traite non seulement les mesures phares de la transition énergétique française et allemande mais contient aussi un bilan d’étape sur l’évolution de la situation énergétique des deux pays.

Pour plus d’informations sur la transition énergétique en Allemagne, voir les textes suivants : le tournant énergétique allemand (Allemagne Energies 1), énergies renouvelables : de nombreux défis (Allemagne Energies 2) et l’historique de la sortie du nucléaire (Allemagne Energies 3).

Sommaire

Objectifs et stratégies climatiques de l´Union Européenne (UE)

- Objectifs pour 2030

- Objectifs pour 2035/2040

Politiques environnementales et énergétiques française et allemande

- France

- Allemagne

Comparaison des mesures phares de la transition énergétique française et allemande

- Émissions de gaz à effet de serre

- Amélioration de l’efficacité énergétique

- Offre d’énergies / Développement des énergies renouvelables et bas-carbone

Comparaison des situations énergétiques

- Consommation énergétique

- Production et consommation d´électricité

- Parc de production d’électricité et répartition par filière

- Echanges transfrontaliers d’électricité

- Prix spot sur le marché journalier

- Épisodes de prix négatifs

- Prix de l´électricité pour un site industriel

- Prix de l´électricité pour les ménages

- Comparaison de la consommation finale d’énergie

- Population, incapable à maintenir une température adéquate dans le logement par statut de pauvreté

Bilan d´étape en France et en Allemagne par rapport aux objectifs de l´UE

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre

- Part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d´énergie

- Taux de couverture de la consommation d´électricité par la production d´origine renouvelable

- Augmentation de l´efficacité énergétique

—————————————————————————————————————————-

Objectifs et stratégies climatiques de l’Union Européenne (UE)

L’UE s’emploie à protéger l’environnement et à réduire au maximum les risques pour la santé humaine, le climat et la biodiversité.

Le pacte vert (Green Deal) constitue la clé de voûte de l’ambition climatique de l’Union Européenne, laquelle inscrit dans le droit européen le principe de la neutralité climatique en 2050 (CE 1).

Objectifs pour 2030

À l’horizon 2030, l’Union européenne s’est fixé l’objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % net (paquet législatif Fit for 55) en 2030 par rapport à 1990. Pour traduire ces objectifs, plusieurs législations et objectifs européens ont été revus, notamment :

- Le règlement européen révisé dit du « partage de l’effort » (ou ESR, Effort Sharing Regulation), qui a aligné les objectifs des États membres de réduction des émissions de GES des secteurs transports, bâtiments, agriculture et déchets avec le nouvel objectif européen pour 2030 ;

- Le règlement européen du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF), qui dimensionne les efforts que les États membres auront à produire en matière de gestion des forêts, de stockage de carbone dans les terres agricoles ou encore de réduction de l’artificialisation des sols (préservation des puits de carbone) ;

- La directive 2023/1791/EU relative à l’Efficacité énergétique, qui dimensionne les efforts que les États membres auront à produire en matière de réduction de leur consommation énergétique ;

- La directive (UE) 2023/2413 relative à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dite « Directive RED III », qui dimensionne les efforts que les États membres auront à réaliser en matière de production d’énergie renouvelable ;

- Les directives (UE) 2023/95819 et (UE) 2023/95920, qui révisent le système d’échange de quotas d’émissions de l’UE (SEQE-UE, le marché carbone européen) pour en rehausser l’ambition environnementale.

Tous les États membres contribueront à la réalisation des objectifs. Ils fixeront des contributions et des trajectoires nationales dans le cadre de la révision de leurs plans nationaux énergie-climat (PNIEC). Pour en savoir plus sur les PNIEC des État membres, cf. (CE 4).

Objectifs pour 2035/2040

Conformément aux orientations politiques de la Commission Européenne pour la période 2024-2029 (CE 2024), la Commission a proposé en juillet 2025 une modification de la loi européenne sur le climat, fixant un objectif climatique pour l’UE à l’horizon 2040, consistant à réduire de 90% les émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) par rapport aux niveaux de 1990.

En novembre 2025, les États membres sont convenus d’une approche générale visant à fixer un objectif global juridiquement contraignant : une réduction nette des émissions de GES de 90% d’ici 2040 par rapport à 1990 avec un objectif national de baisse de 85% plus jusqu’à 5% de recours aux crédits d’émission carbone internationaux pour arriver à 90% (CE 2025a). L’accord permet aussi une plus grande marge de manœuvre dans l’utilisation des captages de CO2. En outre, une clause de révision tous les deux ans est prévue afin d’évaluer régulièrement les progrès et les conditions cadres.

De plus, au titre de l’Accord de Paris, l’UE doit fournir tous les cinq ans aux Nations-Unies un objectif de réduction des émissions de GES (Nationally Determined Contributions – NDC).

Les Etats membres ont également adopté en novembre 2025 la nouvelle NDC de l’UE jusqu’en 2035. Elle confirme l’objectif de réduction nette des émissions de 55% d’ici 2030 et fait référence au nouvel objectif pour 2040. Sur cette base, une réduction nette indicative des émissions de GES comprise entre 66,25% et 72,5% par rapport à 1990 a été introduite. La NDC a ainsi été transmise à temps avant la conférence des Nations unies sur le climat au Brésil (COP30).

Politiques environnementales et énergétiques française et allemande

Dans ce chapitre la politique environnementale et énergétique des deux pays, actuellement connue, est brièvement décrite. Le durcissement des objectifs au niveau européen aura un impact sur les objectifs nationaux. Les deux pays seront amenés à adapter leurs mesures en fonction des objectifs de l’UE.

France

Suite au Grenelle Environnement (CDE 2017a), au débat national et citoyen sur la transition énergétique, à la « Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 (LTECV) » (MTE 2017), la Loi Énergie et Climat a été votée en 2019 pour répondre à l’urgence écologique et l’urgence climatique.

Cette Loi adoptée en 2019 (MTE 2020) comporte des sujets à la fois très nombreux et majeurs, parmi lesquels la révision des objectifs de politique énergétique de la France, comme :

- La neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) par un facteur supérieur à six par rapport à 1990 ;

- Une réduction progressive de la part du nucléaire à 50% du mix électrique français d’ici 2035 et la fermeture de plusieurs réacteurs.

Par le discours de Belfort, le Président français Emmanuel Macron a présenté en février 2022 les quatre grands axes de la stratégie énergétique française : sobriété énergétique, efficacité énergétique, développement des énergies renouvelables et relance du nucléaire impliquant non seulement la préservation des réacteurs existants, mais également la construction de nouvelles centrales nucléaires (Citepa 2022).

Par la suite une loi d’accélération du développement des énergies renouvelables a été promulguée en mars 2023 (Légifrance 2023a).

En juin 2023, la loi sur l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires et au fonctionnement des installations existantes (Légifrance 2023b) a abrogé l’objectif de réduction à 50% de la part du nucléaire dans le mix électrique à l’horizon 2035.

Textes clés de la stratégie française climat énergie

La Stratégie Française Energie Climat (SFEC) comprend la mise à jour des principaux documents de planification de la politique nationale de transition écologique (citepa 2024 ; CE 4). Elle constitue le socle d’une action cohérente intégrée et ambitieuse, composée de trois feuilles de route correspondantes – le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC), la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

- La Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) est la feuille de route de la France pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, atteindre la neutralité carbone, c’est-à-dire zéro émission nette, en 2050 et ainsi contribuer pleinement à l’effort mondial exigé par l’Accord de Paris (MTE 2). La loi prévoit sa révision tous les cinq ans. Elle donne des orientations pour mettre en œuvre la transition énergétique dans les grands secteurs d’activité (transport, logement, industrie, agriculture, énergie, déchets) et fixe des « budgets carbone», des plafonds d’émissions de gaz à effet de serre (GES) à ne pas dépasser par période de cinq ans ;

- La Programmation pluriannuelle de l´énergie (PPE) est un outil de pilotage de la politique énergétique. Elle a vocation à préciser les priorités d’actions et moyens mis en œuvre pour atteindre la neutralité carbone en 2050. La première PPE a été adoptée en octobre 2016. Elle a porté sur une période de 3 ans (2016 à 2018) et une seconde période de 5 ans. Les PPE suivantes couvriront des périodes de 10 ans, découpées en deux périodes de cinq ans. Elles fixent des objectifs concrets dans les domaines de consommation et de production énergétique (baisse de la consommation, développement des énergies renouvelables et du nucléaire, etc.). Les PPE sont actualisées tous les cinqans (MTE 1 ; RTE 2025) ;

- Le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) vise à protéger les citoyens et préparer les territoires, l’économie et l’environnement aux conséquences du changement climatique. Il se fonde pour la première fois sur une trajectoire de réchauffement de référence de 2°C en 2030, 2,7°C en 2050 et 4°C en 2100 en France hexagonale par rapport à l’ère pré-industrielle. Cette trajectoire, qui correspond au scenario tendanciel d’après le GIEC, est destinée à servir de référence à toutes les politiques et aux actions d’adaptation au changement climatique menées en France.

La PPE, la SNBC et le PNACC servent par ailleurs de base pour l’élaboration du plan national intégré énergie-climat (PNIEC) que la France doit produire au niveau européen.

Le PNIEC, en anglais National Climate and Energy Plan ou NECP, outil de planification stratégique, est mis à jour tous les 10 ans, permettant aux États membres de décrire comment ils atteindront leurs objectifs climat et contribueront à atteindre l’objectif collectif de neutralité climatique à l’horizon 2050. La dernière version du PNIEC a été officiellement transmise à la Commission européenne en juillet 2024.

La PPE, la SNBC et le PNIEC forment ainsi un ensemble cohérent qui s’appuie sur un scénario commun énergie-climat-air. Ils visent à préciser la trajectoire pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.

La 3e programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3)

Le gouvernement (Gouvernement français 2026) a publié officiellement mi-février 2026 la PPE 3 (3e programmation pluriannuelle de l’énergie), dont une première version avait été mise en consultation en novembre 2024 (MTE 2024b).

La PPE 3 établit les priorités d’action de l’État en matière d’énergie pour la France hexagonale dans les dix années à venir, partagées en deux périodes successives 2026-2030 et 2031-2035. Il s’agit de garantir l’accès à une énergie abondante, compétitive, décarbonée et souveraine. Pour cela, l’ambition est de sortir des énergies fossiles en s’appuyant notamment sur l’électrification et la production de chaleur décarbonée. La PPE 3 repose ainsi sur un triptyque indissociable : la sécurité d’approvisionnement énergétique, la maitrise des prix de l’énergie et la lutte contre le changement climatique.

La PPE 3 vise une hausse de la production énergétique décarbonée, notamment une production d’électricité décarbonée entre 650 et 693 TWh en 2035. La relance du nucléaire est un point central de la PPE 3.

La progression du développement des énergies renouvelables se poursuivra, avec un traitement différencié selon les filières :

- Accélération du développement de l’éolien en mer, avec un objectif de 15 GW d’ici 2035 ;

- Restriction de l’éolien terrestre, en privilégiant le renouvellement de parcs existants par le repowering (remplacement d’anciennes éoliennes par des modèles plus puissants et présentant un meilleur rendement). La puissance du parc éolien terrestre visée est de 31 GW en 2030 et de 35 à 40 GW à l’horizon 2035.

- Évolution du photovoltaïque, avec une cible de 48 GW en 2030 et entre 55 et 80 GW en 2035.

Le développement de l’hydroélectricité, 2e source de production d’électricité en France, porte notamment sur la pérennité du parc de barrages actuel. La PPE 3 mentionne un objectif de 28,7 GW (avec STEP – Station de Transfert d’Énergie par pompage) d’ici 2035 soit une hausse de 2,8 GW (dont 1,7 GW de STEP) par rapport à 2023.

Un objectif central de la PPE 3 est la réduction de la part des énergies fossiles dans la consommation finale d’énergie (58% en 2023) à 40% en 2030 et à 29% en 2035 ce qui exige de favoriser les filières bas-carbone non électriques comme la production de chaleur renouvelable et de récupération, le biométhane et les biocarburants. De plus il est prévu d’arrêter la production d’électricité à partir de charbon d’ici 2027.

Sur l’hydrogène, la PPE 3 prévoit le déploiement des capacités d’électrolyse jusqu’à 4,5 GW d’ici à 2030 et jusqu’à 8 GW en 2035.

Face aux incertitudes de l’évolution de l’offre et surtout de la demande d’électricité, une clause de revoyure est prévue, pour la première fois pour une PPE, dès 2027. Celle-ci doit permettre de préciser le scénario se réalisant et d’ajuster la trajectoire selon les besoins effectifs en énergie.

La trajectoire cible et les budgets de carbone selon la SNBC 2

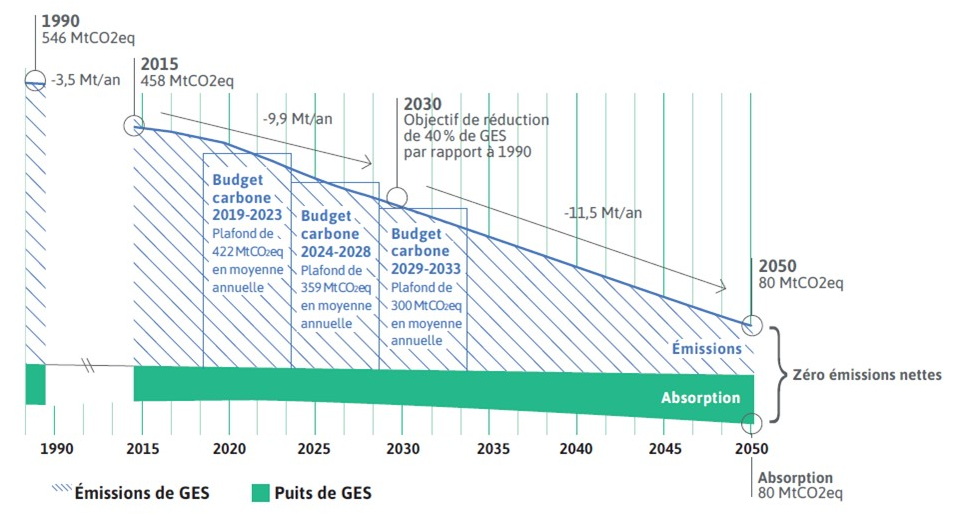

En attendant l’adoption officielle de la 3e édition de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC 3), la SNBC 2, adoptée en 2020, est toujours en vigueur.Elle fixe les 2ème, 3ème et 4ème budgets carbone couvrant les périodes 2019-2023, 2024-2028 et 2029-2033, en cohérence avec l’ambition climatique française de l’époque à savoir de réduire d’au moins 40 % les émissions brutes de gaz à effet de serre de la France en 2030 par rapport à 1990 et d’atteindre la neutralité carbone, c’est-à-dire zéro émission nette, en 2050, cf. figure 1.

Concrètement, la SNBC 2 prévoit, dans son scénario AMS (scénario dit avec mesures supplémentaires), que les émissions de gaz à effet de serre (GES) atteignent un niveau de 80 MtCO2eq (hors puits de carbone) en 2050 (contre 546 MtCO2eq en 1990 et 458 MtCO2eq en 2015). Sans pour autant le fixer explicitement comme objectif national de réduction, cela revient à une réduction des émissions d’au moins 85% par rapport à 1990.

Dans les termes de l’Accord de Paris, la neutralité carbone est entendue comme l’atteinte de l’équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et les puits de carbone (zéro émission nette). Les émissions résiduelles seront compensées via des puits de carbone dont le potentiel est estimé à 80 Mt CO2éq en 2050.

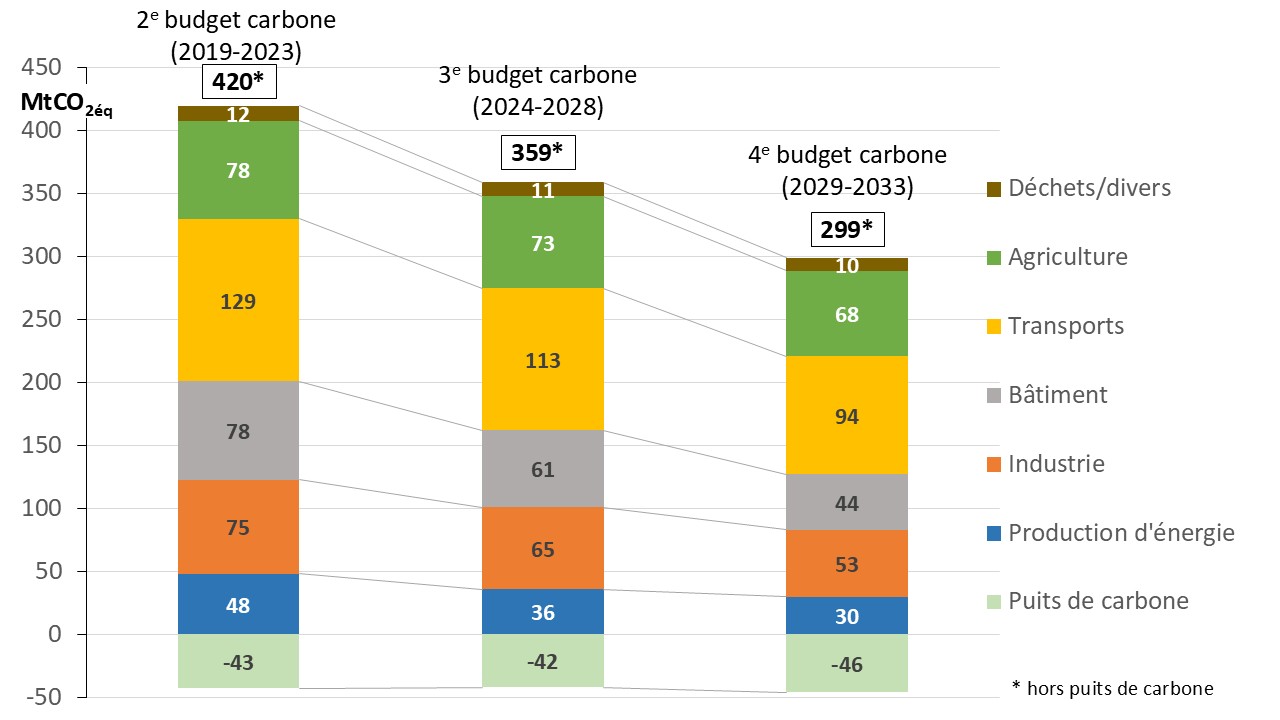

Les budgets carbone se répartissent, de manière indicative, par secteur d’activités (industrie, énergie, transports, bâtiments (résidentiel-tertiaire), déchets, agriculture, puis de carbone). La figure 2 montre les budgets de carbone par secteur (Citepa 2024).

La réduction la plus importante est imposée au secteur des transports.

Projet de la 3e édition de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC 3)

Le ministère de la Transition écologique (MTE) a publié en décembre 2025 une nouvelle version de la 3e édition de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC 3) dont une première version avait été mise en consultation en novembre 2024 (MTE 2024b). La nouvelle version de la SNBC 3 est soumise à consultation avant une adoption par décret annoncée au printemps 2026 (Citepa 2025).

La SNBC 3 prendra en compte le nouvel objectif collectif de l’UE de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre. La cible des émissions, hors puits de carbone, passe ainsi de – 40% dans le cadre de la SNBC 2 à – 50% à l’horizon de 2030 dans la SNBC 3, conformément à l’objectif fixé par l’UE.

La SNBC 3 fixera les budgets carbone (plafonds d’émissions) pour les périodes 2024-2028, 2029-2033 et 2034-2038 en cohérence avec la nouvelle ambition française et les objectifs européens. En matière d’émissions de gaz à effet de serre (GES), comme déjà annoncé dans le PNIEC (CE 4), l’ambition est désormais de réduire de 50% les émissions brutes de GES (hors puits de carbone) d’ici 2030 par rapport au niveau de 1990, puis de 90% en 2040, et d’atteindre la neutralité carbone en 2050 en cohérence avec les objectifs au niveau de l’Union Européenne.

Cette dernière version de la SNBC 3 vise, hors puits de carbone, 279 Mt CO2éq d’émissions de GES en 2030, contre 270 Mt CO2éq dans la précédente version rendue publique en novembre 2024.

Allemagne

La transition énergétique allemande est expliquée en détail en (Allemagne Energies 1).

La Loi sur les énergies renouvelables (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG), mise en place en 2000 et l’abandon du nucléaire acté en 2002 constituent des étapes importantes de la politique énergétique allemande.

La transition énergétique repose essentiellement sur le concept énergétique (Energiekonzept), une feuille de route à l’horizon 2050, publiée en 2010 (BMWi 2010). Ce concept définit pour la première fois les grandes orientations de la transition énergétique et fixe des objectifs quantitatifs. Il a été adapté au fur et à mesure et les objectifs durcis, cf. (Allemagne Energies 1).

En 2010, le nucléaire devait encore bénéficier d’une prolongation de fonctionnement au titre de technologie de transition, avant que quelques mois plus tard, le gouvernement fasse marche arrière et accélère la sortie du nucléaire suite à l’accident de Fukushima en mars 2011 (Allemagne Energies 3). Cette décision est appelée « Energiewende », le tournant énergétique.

La trajectoire cible de la Loi sur la Protection du Climat

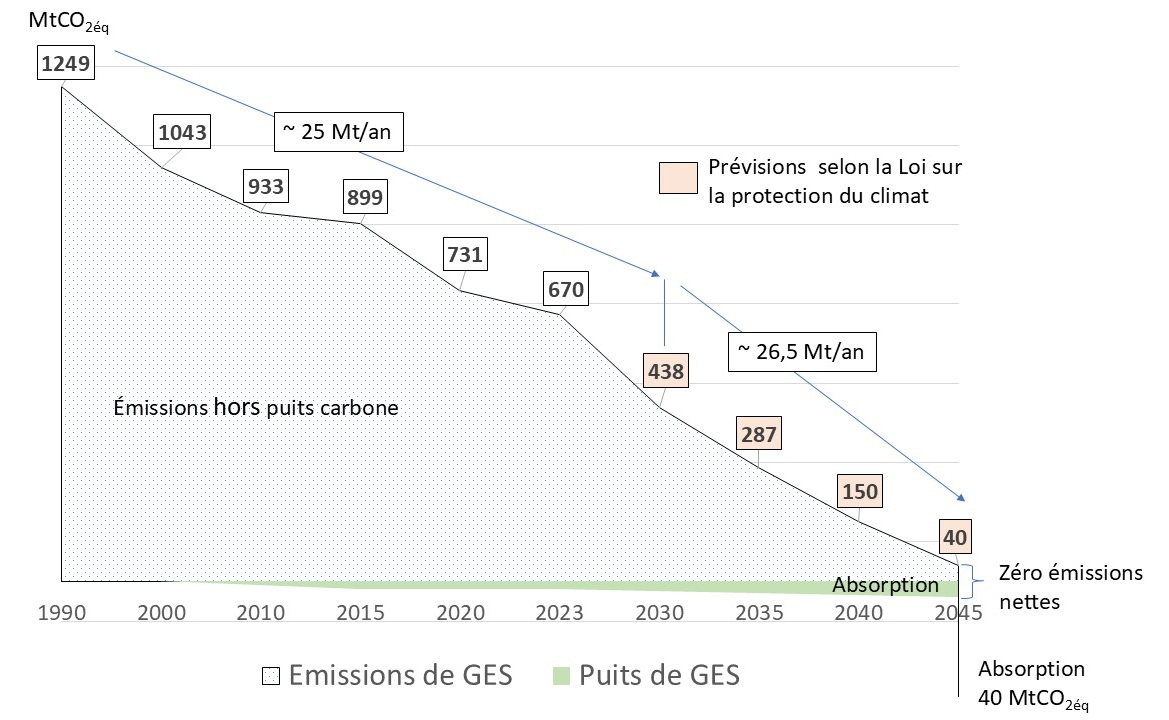

Alors que le concept énergétique de 2010 prévoyait encore une réduction de 80% à 95% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 par rapport à 1990, la Loi Fédérale sur la Protection du Climat, entrée en vigueur en août 2021, prévoit une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 65% d’ici 2030 et de 88% d’ici 2040 par rapport à 1990 avec l’intention d’atteindre la neutralité carbone en 2045 (zéro émission nette).

Les émissions résiduelles seront compensées via des puits de carbone dont le potentiel est estimé à au moins 40 Mt CO2éq en 2045, cf. figure 3.

Des émissions négatives doivent être atteintes pour la période post 2050 (Allemagne Energies 1).

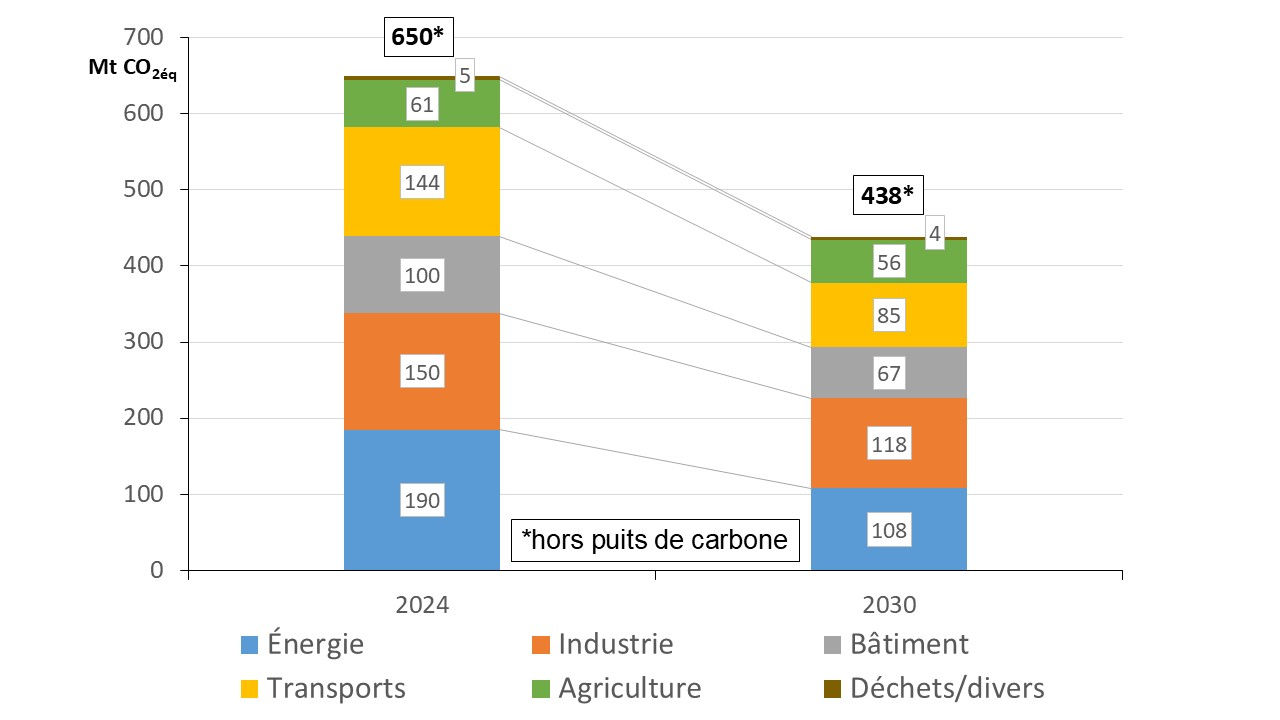

À l’horizon de 2030, la Loi sur la Protection du Climat fixe des objectifs en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour chaque année et pour chaque secteur économique. La part la plus importante des réductions supplémentaires sera supportée par le secteur énergétique et celui de l’industrie (UBA 1).

La figure 4 compare l’objectif de 2030 avec la situation en 2024.

Comparaison des mesures phares de la transition énergétique française et allemande

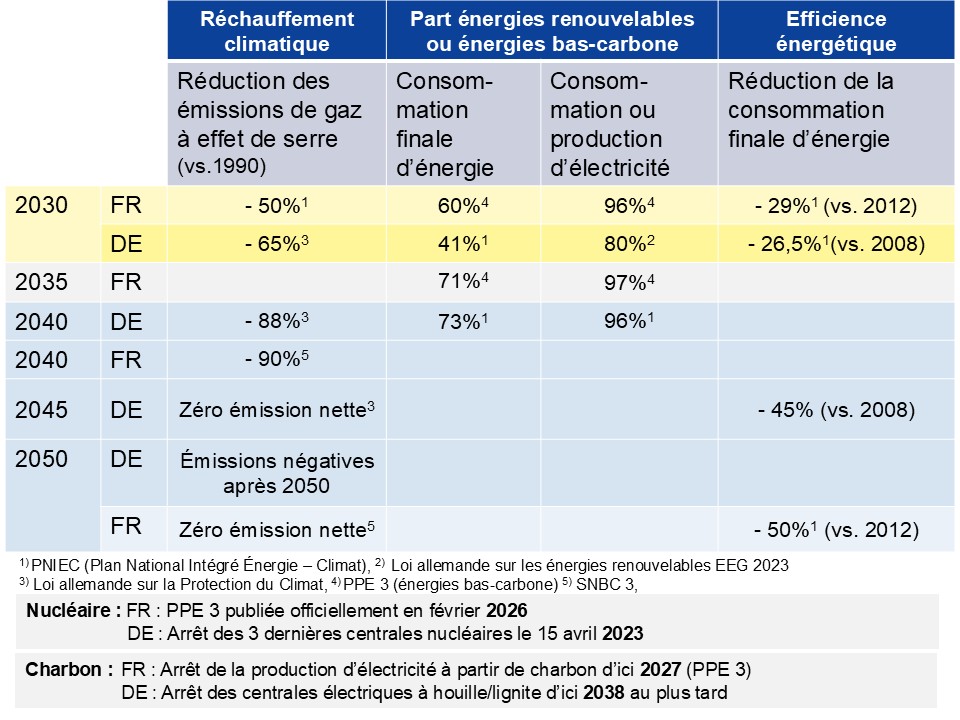

La figure 5 expose les mesures phares actuellement connues du « Tournant Énergétique » allemand et de la transition énergétique française.

Émissions de gaz à effet de serre

Selon le pacte vert (Green Deal) pour l’Europe, il est prévu d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon de 2050 et, comme objectif intermédiaire, de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55% d’ici 2030 (voir plus haut).

France

La France vise la neutralité carbone d´ici 2050 (zéro émission nette). Comme étape intermédiaire, la France table maintenant, par rapport à 1990, sur une réduction des émissions brutes de gaz à effet de serre de 50% en 2030 puis de 90% en 2040 selon la SNBC 3 (voir plus haut).

Allemagne

L’Allemagne vise un objectif intermédiaire d’une réduction des émissions brutes de gaz à effet de serre par rapport à 1990 de 65% en 2030, puis de 88% en 2040 et la neutralité carbone d’ici 2045 (zéro émission nette). L’objectif est de parvenir à des émissions négatives après 2050.

L’objectif est de parvenir à des émissions négatives après 2050.

Amélioration de l’efficacité énergétique

La réduction de la consommation énergétique est indispensable pour l’atteinte des objectifs climatiques.

La directive européenne relative à l’efficacité énergétique est un pilier majeur de la politique énergétique de l’UE (voir plus haut). Grâce à l’efficacité énergétique la consommation d’énergie primaire et la consommation finale d’énergie de l’UE seront réduites par rapport aux projections du scenario de référence. Tous les États membres contribueront à la réalisation des objectifs.

France

La France s’est fixé comme objectif une réduction de la consommation finale d’énergie de l’ordre de 29% en 2030 par rapport à 2012 selon la PPE 3. Cela se traduit concrètement par un objectif de la consommation finale d’énergie de 1243 TWh à horizon 2030 (1510 TWh en 2023).

Pour atteindre cet objectif, il est donc nécessaire de réduire la consommation d’énergie de 38 TWh/an sur la période 2024-2030.

Quant à l’objectif de réduire de 50% la consommation finale d’énergie en 2050 par rapport à celle de 2012, il sera nécessaire de consentir à un effort complémentaire sur la base de mesures supplémentaires.

Allemagne

L’Allemagne a durci en 2023 les objectifs de réduction de la consommation énergétique en anticipant la nouvelle directive européenne relative à l’efficacité énergétique (Allemagne Energies 1).

Le gouvernement allemand s’est fixé comme objectif une réduction de la consommation finale d’énergie d’au moins 26,5% en 2030 par rapport à 2008. Cela se traduit concrètement par un objectif de consommation d’énergie finale de 1867 TWh à l’horizon 2030 (2251 TWh en 2023). Pour atteindre cet objectif, il est donc nécessaire de réduire la consommation d’énergie d’environ 55 TWh/an sur la période 2024-2030.

À l’horizon de 2045, l’Allemagne envisage une réduction de la consommation finale d’énergie d’au moins 45% par rapport à 2008, soit un objectif de la consommation finale d’énergie de 1400 TWh. Il ne s’agit toutefois que d’un objectif non contraignant qui nécessite la mise en place de mesures supplémentaires.

Offre d’énergies / Développement des énergies renouvelables et bas-carbone

La directive européenne (dite RED III), entrée en vigueur en novembre 2023 (voir plus haut), rehausse les objectifs pour 2030 sur la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’UE : 42,5% obligatoires, avec un objectif indicatif supplémentaire de 2,5% ayant pour but d’atteindre l’objectif de 45%.

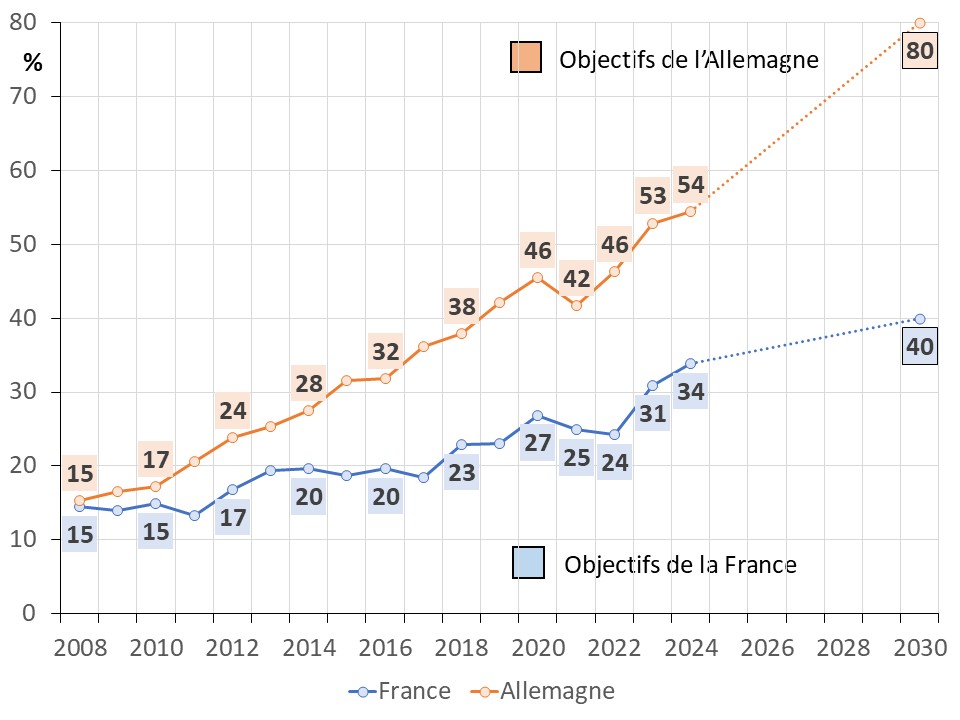

Les objectifs de la France et de l’Allemagne sont indiqués dans la figure 5.

France

Selon la PP3 (voir plus haut), la France vise un mix énergétique constitué d’environ 60% d’énergies bas-carbone (énergies nucléaires, énergies renouvelables y compris hydrogène et e-fuel) dans la consommation finale à l’horizon de 2030 et de 71% en 2035, ce qui contribue pleinement aux objectifs européens.

Cette accélération impose des transformations dans tous les secteurs. En particulier, l’augmentation de l’efficacité énergétique, la décarbonation du secteur de l’énergie, l’utilisation accrue de la chaleur renouvelable et de récupération et l’électrification des usages sont des leviers importants.

L’objectif 2030 de la part des énergies renouvelables par usage est actuellement le suivant selon la publication des chiffres clés des énergies renouvelables (SDES 2025).

- Électricité : ~ 40% (hors nucléaire)

- Chaleur & froid : ~ 38%

- Transports : ~ 15%

Allemagne

L’Allemagne vise d’ici 2030 une part de 41% d’origine renouvelable dans la consommation finale brute d’énergie et de 73% à l’horizon de 2040 selon le PNIEC (CE 4).

L’objectif 2030 de la part des énergies renouvelables par usage est actuellement le suivant (Allemagne Energies 2).

- Électricité : ~ 80%

- Chaleur & froid : ~ 30%

- Transports : ~ 17%

La chaleur et le froid renouvelables et de récupération

Le secteur de la chaleur et du froid représente aujourd’hui un peu moins de la moitié de la consommation finale d’énergie en France et en Allemagne.

Les deux pays misent sur une forte augmentation de la production de chaleur d’origine renouvelable et sur le développement accéléré des réseaux urbains de distribution de chaleur et de froid, pour sortir rapidement des énergies fossiles.

France

Les objectifs de la PPE 3 devront permettre de porter la consommation de chaleur renouvelable et de récupération de 172 TWh en 2022 et à 328 – 421 TWh en 2035.

Cette augmentation de la consommation de chaleur renouvelable repose sur le développement de l’ensemble des filières de production de chaleur renouvelable, ainsi que sur l‘utilisation accrue de la récupération de chaleur fatale. La PPE 3 fixe ainsi des objectifs pour chacune des filières de production de chaleur renouvelable et pour la récupération de chaleur fatale utilisée dans les réseaux de chaleur. La contribution la plus importante est liée au déploiement des pompes à chaleur. À cela s’ajoute un défi important à savoir le développement du solaire thermique, de la géothermie et du biogaz.

Allemagne

Le développement des énergies renouvelables dans le secteur de chaleur et de froid a été peu dynamique ces dernières années (Allemagne Energies 2). En 2024, les énergies renouvelables atteignent environ 197 TWh, soit une part de 18,1% de la consommation finale d’énergie du secteur de chaleur et de froid.

L’atteinte de 327 TWh d’ici 2030, soit une part de 30% d’énergies renouvelables de la consommation finale d’énergie du secteur, nécessite un effort complémentaire sur la base de mesures supplémentaires.

L’électricité

Les données actuelles de la production et consommation d’électricité ainsi que la composition du parc de production d’électricité et répartition par filière de deux pays sont présentées plus loin dans le chapitre « Comparaison des situations énergétiques » cf. figure 9.

France

En 2025, l’électricité en France a été produite à 95% à partir de filières bas-carbone (nucléaire et énergies renouvelables) selon RTE (RTE 1).

Néanmoins un développement supplémentaire des énergies décarbonées est prévu. En 2030, la PPE 3 devrait conduire à une production d’au moins 560 TWh d’électricité décarbonée, avec au moins 200 TWh (environ 205 TWh) d’électricité d’origine renouvelable, et 380 TWh d’origine nucléaire, soit 34 % de la production d’électricité d’origine renouvelable, et 62 % d’origine nucléaire.

En 2035, la PPE 3 vise une production d’à minima 270 TWh d’électricité d’origine renouvelable, et 380 TWh d’origine nucléaire, soit 40 % de la production d’électricité d’origine renouvelable, et 57 % d’origine nucléaire.

L’augmentation de la production d’électricité d’origine renouvelable sera permise par le déploiement volontariste de l’ensemble des filières (photovoltaïque, éolien et hydroélectricité), pour atteindre environ 109 GW en 2030, et entre 134 et 164 GW en 2035 selon la PPE 3.

Le nucléaire

Le parc nucléaire français est actuellement constitué de 57 réacteurs répartis sur 18 sites, pour une puissance installée de 62,9 GW.

Parmi les réacteurs en fonctionnement en 2024, 52 ont été mis en service entre 1979 et 1994. Le choix d’une stratégie de gestion du calendrier des arrêts définitifs des réacteurs les plus anciens constitue un enjeu important.

Dans son rapport « Futurs énergétiques 2050 », RTE (RTE 2022) indique qu’une réduction marquée des capacités de production nucléaire à l’horizon de l’année 2050 ferait reposer la sécurité d’approvisionnement sur des paris technologiques et industriels risqués (risque d’un « effet falaise »). Maintenir l’option de conserver une part significative d’électricité d’origine nucléaire dans le mix français à l’horizon de l’année 2050 nécessite de prévoir un calendrier d’arrêt des réacteurs existants compatible avec la mise en service de nouvelles capacités de production, afin de garantir la couverture des besoins.

C’est pour cela que la relance du nucléaire est un point central de la PPE 3. Entre autres il est prévu :

- La possibilité de prolonger la durée de vie des réacteurs nucléaires existants au-delà de 50 ans, puis 60 ans, voire au-delà sous réserve du respect des exigences de sûreté définies par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Les réexamens décennaux permettront de valider cette prolongation réacteur par réacteur ;

- L’amélioration de la performance des réacteurs existants : EDF est encouragée à améliorer l’efficacité opérationnelle de ses réacteurs. Cette amélioration vise à renforcer la stabilité et la fiabilité de la production nucléaire française ;

- Le lancement de trois paires de réacteurs EPR2 avec une décision finale d’investissement d’EDF attendue au plus tard en 2026 ;

- L’étude pour un éventuel programme nucléaire renforcé : l’État envisage un second palier d’au moins 13 GW, soit environ huit réacteurs EPR2 supplémentaires ;

- L’encouragement des SMR et réacteurs innovants : dans le cadre du plan France 2030, l’État soutient le développement de réacteurs de petite taille (SMR) ;

- Une stratégie pour l’approvisionnement et retraitement du combustible nucléaire ainsi qu’une nouvelle feuille de route pour la fermeture du cycle et la mise en place d’un parc des réacteurs à neutrons rapides (RNR) en France.

Le parc thermique

Concernant les centrales électriques à charbon, les dernières centrales seront fermées ou converties vers des solutions décarbonées d’ici 2027 selon la PPE 3.

Dans ce contexte, une loi a été publiée en avril 2025 visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone, pour permettre une transition écologique plus juste socialement et créer les conditions juridiques permettant cette transition (Légifrance 2025).

Allemagne

Le gouvernement allemand avait décidé en 2011 l’abandon définitif du nucléaire d’ici 2022, suite à la frénésie médiatique provoquée par l´accident de Fukushima. Face à la menace d’une pénurie d’énergie lors de l’hiver 2022/23, née de la guerre en Ukraine, les trois centrales nucléaires encore en service ont été prolongées jusqu’au 15 avril 2023 alors qu’elles devaient être initialement fermées au plus tard le 31 décembre 2022, cf. (Allemagne Energies 3).

Le gouvernement allemand met la priorité sur le développement des énergies renouvelables (notamment éolien et photovoltaïque) et vise une part des énergies renouvelables de 80% (environ 600 TWh) dans la consommation brute d’électricité d´ici 2030.

Ceci sera permis par le déploiement massif notamment des filières photovoltaïque, éolien et la biomasse pour atteindre 368 GW en 2030, et entre 500 et 520 GW en 2035 (Allemagne Energies 2).

Selon la Loi sur les énergies renouvelables du secteur électrique (EEG 2023), une production nationale d’électricité quasiment neutre en carbone est visée dès 2035, c’est-à-dire qu’elle devra être presque entièrement assurée par des énergies renouvelables et en backup par des centrales à gaz converties à l’hydrogène (Allemagne Energies 2). Il s’agit toutefois d’un objectif très ambitieux qui nécessite des efforts considérables.

Le parc thermique

L’Allemagne exploite actuellement un parc thermique important composé principalement de centrales au gaz, de centrales au charbon (houille/lignite) et de centrales au fioul, cf. figure 8.

Selon la loi de sortie des centrales au charbon, entrée en vigueur en août 2020, l’Allemagne vise un abandon de ces centrales au plus tard en 2038. Le rythme de déploiement de nouvelles centrales à gaz dictera le calendrier de fermeture (ou de mise en réserve) des centrales à charbon (Allemagne Energies 1).

Pour atteindre l’objectif d’une production d’électricité quasiment neutre en carbone à l’horizon de 2035 et pouvoir pallier la défaillance des énergies renouvelables variables quand c’est nécessaire, il faut, en l’absence de systèmes de stockage d’énergie suffisants, développer un parc de moyens pilotables bas carbone.

Il est actuellement prévu de mettre en service une puissance d’au moins 10 GW de moyens pilotables supplémentaires au plus tard d’ici 2031. Du point de vue actuel, il s’agit très vraisemblablement de centrales à gaz qui seront converties à terme à l’hydrogène (Allemagne Energies 2024a).

En outre, il est prévu de mettre en place un mécanisme de capacité en 2027 dont l’objectif est de favoriser l’investissement dans de nouveaux moyens de production pilotables et ainsi de garantir durablement la sécurité d’approvisionnement à partir de 2032.

Hydrogène décarboné

Les deux pays ont adopté en 2020 des plans de déploiement national de l´hydrogène « vert » en faisant émerger une filière d´électrolyseurs (Allemagne Energies 1, Bercy 2020). L´hydrogène en tant que « vecteur énergétique » devrait être utilisé dans un premier temps là où il n´existe actuellement aucune alternative aux combustibles fossiles. La France privilégie la production domestique, quand l’Allemagne sollicite davantage l’importation.

France

La stratégie hydrogène française a été révisée en avril 2025 et adaptée aux nouvelles réalités du marché (Gouvernement français 2025). Alors que la première stratégie nationale hydrogène fixait un objectif de 6,5 GW de capacité d’électrolyse d’ici à 2030, sa version révisée réduit l’objectif à 4,5 GW au même horizon. Dans le même esprit, l’objectif 2035 est ramené de 10 GW minimum à un plafond de 8 GW disponibles en raison d’une maturation technico-économique plus longue qu’initialement espérée.

La nouvelle stratégie prévoit également le déploiement en France d’infrastructures de transport de l’hydrogène bas-carbone au sein des hubs hydrogène. Cela représente à court terme environ 500 km de canalisations dans les principaux hubs.

La France privilégiera à l’horizon 2035 la production sur son territoire national. Les soutiens financiers publics à la production d’hydrogène resteront, pour les prochaines années, réservés à la production nationale d’hydrogène décarboné par électrolyse.

Toutefois, la France n’exclut pas à long terme les importations d’hydrogène bas carbone, de l’ammoniac et d’autres dérivés.

Allemagne

La stratégie nationale en Allemagne a été actualisée en 2023 dans le but de mettre à disposition suffisamment d’hydrogène « vert » et ses dérivés à l’horizon de 2030 (Allemagne Energies 1). Les principaux objectifs : une capacité d’électrolyse de 10 GW d’ici 2030, le déploiement des infrastructures de transport d’hydrogène de 9040 km d’ici 2032 et le développement d’une stratégie d’importation d’hydrogène « vert ». Entre 50% et 70% du besoin d’hydrogène « vert » à l’horizon de 2030 devront être importés.

Selon un rapport de la Cour Fédérale des Compte d’octobre 2025, la stratégie hydrogène allemande n’est pas concluante et nécessite une mise à jour, cf. (Allemagne Energies 2025b).

Comparaison des situations énergétiques

Les deux pays se sont engagés dans une transformation importante de leurs systèmes énergétiques. Les défis, amplifiés par la crise énergétique née de la guerre en Ukraine, sont importants.

Il est donc intéressant de comparer la situation énergétique des deux pays et de suivre l’évolution.

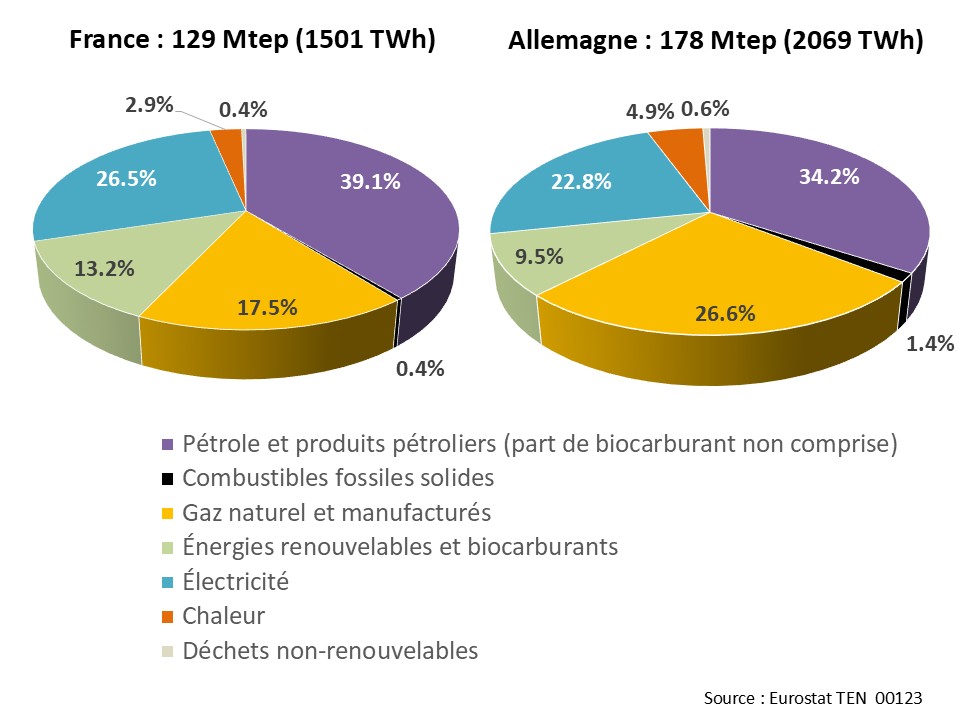

Consommation énergétique

Considérée en valeur absolue, la consommation finale d’énergie en Allemagne est historiquement plus élevée qu’en France métropolitaine, ce qui s’explique entre autres par une population plus élevée en Allemagne, soit ~ 83,4 millions d’habitants contre ~ 68,4 millions en France en 2024 (Eurostat, tableau TPS00001) et par une différence de la température moyenne calculée sur la période de référence de 30 ans (1991-2020) de 3,6°C (12,9 °C en France contre 9,3 °C en Allemagne).

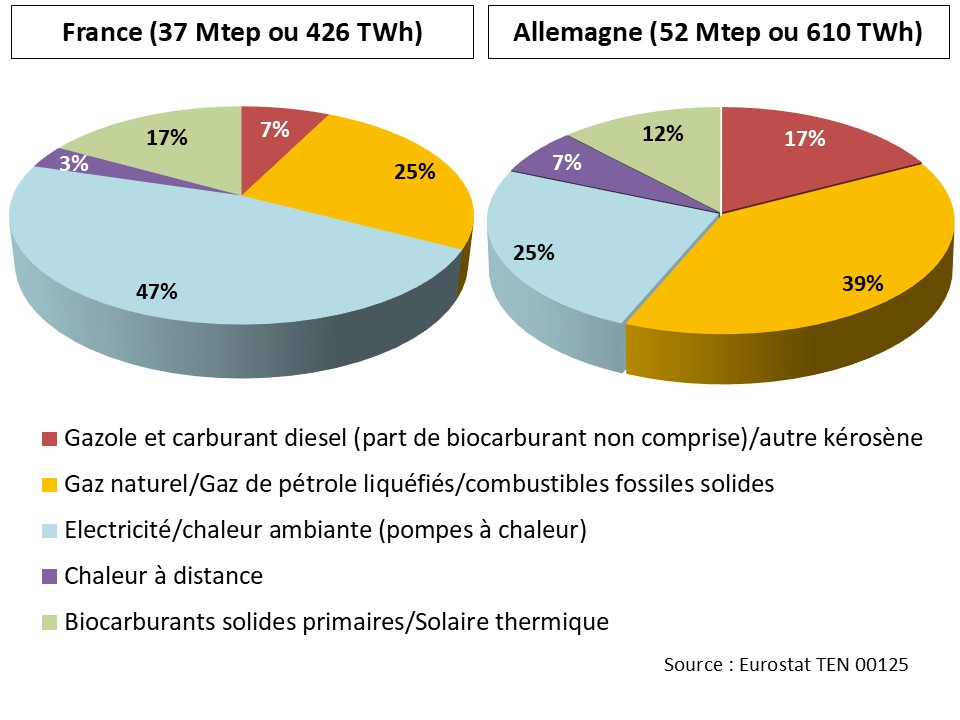

La figure 6 montre la répartition de la consommation finale d’énergie par produit. La consommation finale d’énergie augmente de 0,4% en France et baisse de 1,0% en Allemagne par rapport à 2023.

Les plus grands écarts sont observés au niveau de la consommation de gaz plus élevée en Allemagne (différence ~9 points). En revanche les parts de la consommation du pétrole et des produits pétroliers ainsi que de l’électricité sont plus élevées en France. Le plus grand recours à l’électricité en France s’explique par son utilisation accrue comme énergie de chauffage, alors qu’en Allemagne on se chauffe majoritairement au gaz et fioul, cf. figure 18.

On peut noter que la France devance l’Allemagne de 3,7 points concernant la consommation d’énergies renouvelables et biocarburants.

La consommation finale à partir de la chaleur est 2 points plus élevés en Allemagne. Cela s’explique par une utilisation accrue de la chaleur à distance, cf. figure 18.

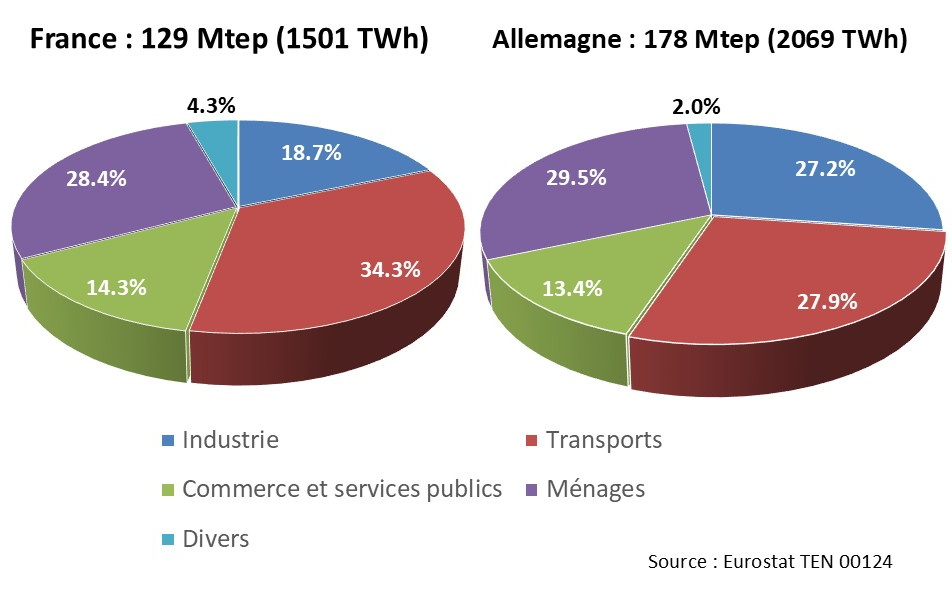

La figure 7 montre la répartition par secteur de la consommation finale d’énergie.

En raison du poids économique du secteur industriel outre-Rhin, on note un écart important (8,5 points) sur la consommation d’énergie par rapport à la France.

Le secteur des transports a une part plus élevée (différence 6,4 points) en France, une des raisons étant la superficie plus grande du territoire français.

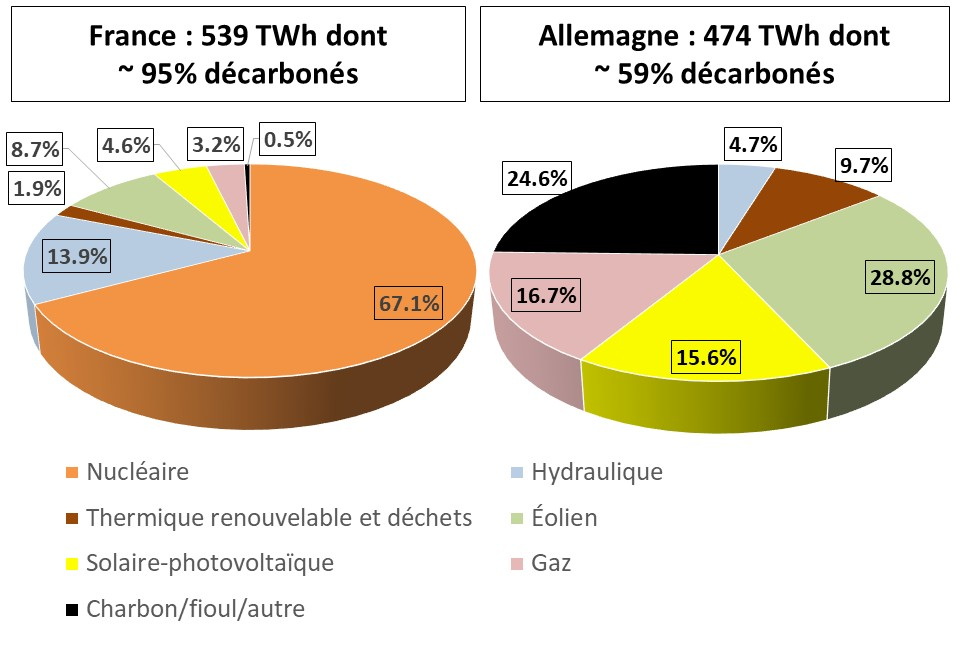

Production et consommation d’électricité

Les marchés électriques français et allemand sont les deux plus importants d’Europe, représentant à eux seuls environ 38% de la production nette de l’électricité au sein de l’Union Européenne (27 pays) en 2024 (Eurostat, tableau NRG_IND_PEH).

Historiquement les deux pays n’ont pas fait les mêmes choix de moyens de production d’électricité : alors que la France a choisi d’orienter son appareil de production vers la technologie nucléaire dès les années 1970, l’Allemagne a privilégié les sources de production fossiles.

Depuis les années 2000, l’Allemagne a commencé à développer massivement les technologies renouvelables (notamment solaire – photovoltaïque et éolien). En France aussi, la transition du système électrique s’est poursuivie avec une augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix électrique. Une grande partie de la production d’électricité à partir des énergies renouvelables en France proviennent de l’hydraulique, le territoire français disposant d´un avantage physique évident.

Dans l’ensemble, les filières bas-carbone (nucléaire et énergies renouvelables) ont continué à dominer largement le mix électrique en France : la production d’électricité française se situe parmi les moins émissives en gaz à effet de serre en Europe (RTE 1).

Outre-Rhin, malgré un développement important des énergies renouvelables, le recours aux combustibles fossiles est toujours important. De plus, l’abandon du nucléaire a entraîné la perte d’une source importante de production bas carbone.

La figure 8 compare la production nette d’électricité en France métropolitaine et en Allemagne.

France

Avec 539 TWh, la production nette d’électricité de la France atteint en 2024 son plus haut niveau depuis 5 ans (RTE 1). Elle retrouve ainsi un niveau supérieur à celui de 2019 et conforme à la moyenne 2014 -2019 (537,5 TWh). Elle a aussi permis d’atteindre des niveaux records d’exportations (voir plus loin).

Cette performance découle de trois facteurs :

- le redressement rapide de la production nucléaire (361,7 TWh), après un niveau historiquement faible en 2022 (279,0 TWh) et une reprise progressive en 2023,

- une production hydraulique exceptionnelle, au plus haut depuis 2013 (75,1 TWh),

- la croissance soutenue de la production des filières éolienne et solaire (71,6 TWh en 2024, contre 45,8 TWh en 2019).

La production renouvelable a atteint un record de 150,0 TWh, soit 27,8 % de la production totale d’électricité.

La production d’origine fossile a connu, en 2024, son niveau le plus faible depuis le début des années 1950 (20,0 TWh). Pour la première fois, elle représente un niveau cumulé inférieur à la production solaire-photovoltaïque (24,8 TWh). Les centrales à gaz ont été très peu sollicitées, avec une production de 17,4 TWh en 2024 contre 29,2 TWh en 2023. La production des centrales à charbon (0,7 TWh) et au fioul (1,8 TWh) est restée très faible.

La production bas-carbone (nucléaire et renouvelable) a atteint pour la première fois le seuil de 95% de l’électricité produite en France. De façon inédite depuis dix ans, la production décarbonée a ainsi suffi à elle-seule à couvrir la consommation à 99,5%.

L’intensité carbone de la production électrique française a été de 21,7 g CO2éq/kWh, près d’un tiers de moins qu’en 2023.

En 2024, la consommation d’électricité française (corrigée des aléas météorologiques) s’est élevée à 449,2 TWh soit une légère augmentation de 3 TWh (soit 0,7 %) par rapport à 2023. Ce niveau rompt avec la tendance à la baisse observée ces dernières années, sous l’effet d’un contexte macroéconomique légèrement plus favorable. Il demeure toutefois très inférieur à celui observé au cours des années 2010 (de l’ordre de – 30 TWh, soit – 6%, par rapport à la moyenne de la consommation au cours de la période 2014-2019).

Allemagne

En Allemagne, la production nette d’électricité s’est élevée à 474 TWh en 2024 (AGEB 2025a), soit presque 2% de moins qu’en 2023 (482 TWh). La production nette des STEP (Station de Transfert d’Énergie par Pompage) de 6,3 TWh n’est pas incluse.

Les filières des énergies renouvelables couvrent – lissées sur l’année – environ 59% de la production nette d’électricité en 2024. Elles enregistrent une hausse de production de 4% en passant à 278 TWh (2023 : 268 TWh) à laquelle les énergies variables (éolien, solaire -photovoltaïque) ont contribué avec plus de 75%.

Grâce à l’ajout de presque 17 GW en 2024 (Allemagne Energies 2) la production solaire – photovoltaïque augmente à 73,9 TWh (2023 : 62,6 TWh).

Pour l’éolien, les conditions météorologiques ont été moins favorables qu’en 2023. La production de l’éolien terrestre recule à 110,6 TWh contre 115,6 TWh en 2023. La production d’éolien en mer a connu une légère augmentation à 25,7 TWh contre 23,5 TWh en 2023.

Le thermique renouvelable (bioénergies, géothermie) et déchets biogènes sont avec 45,9 TWh en léger recul par rapport à 2023 (46,3 TWh). En raison d’une pluviométrie favorable, la production d’hydroélectricité, d’une importance limitée outre-Rhin, a progressé à 22,3 TWh contre 19,7 TWh en 2023.

Le thermique fossile (charbon, gaz, fioul, autre) atteint 197 TWh, en recul de plus de 5% par rapport à 2023 (~ 208 TWh). Il couvre environ 41% de la production. Depuis 2024 le nucléaire ne contribue plus à l’approvisionnement en électricité.

L’intensité carbone de la production d’électricité allemande a été d’environ 363 g CO2éq/kWh, près de 6% de moins qu’en 2023 (Allemagne Energies 2025a) mais 17 fois plus élevée qu’en France.

La consommation d’électricité est en 2024 (hors STEP et pertes de réseau) avec environ 496 TWh légèrement au-dessus du niveau de 2023 (487 TWh) (BDEW 2025). Le déficit entre la production nationale et la consommation a été comblé par des importations d’électricité qui ont atteint un niveau record en 2024 (voir plus loin).

Comme en France on observe une tendance baissière de la consommation électrique nationale depuis une dizaine d’années.

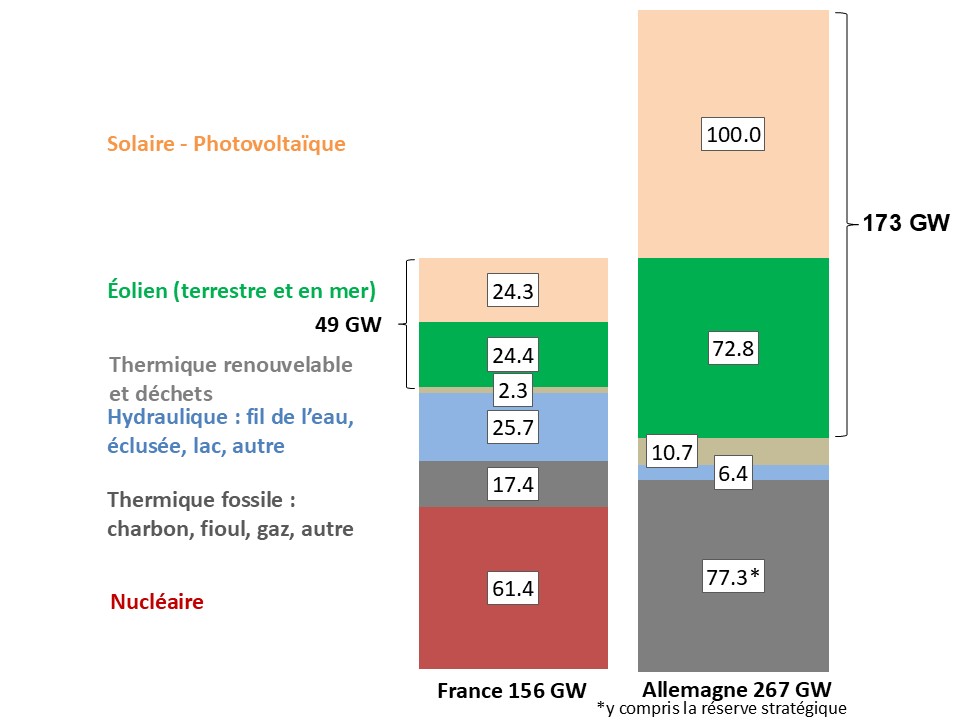

Parc de production d’électricité et répartition par filière

La taille et la répartition par filière des parcs de production français et allemands sont assez différentes.

Allemagne

Fin 2024, la capacité nette atteint 267 GW (cf. figure 9 à droite) soit une augmentation de 10 GW par rapport à 2023. (Allemagne Energies 2025a). L’augmentation est notamment due à la progression des filières éolienne et solaire-photovoltaïque.

Le parc des énergies renouvelables atteint presque 190 GW dont 173 GW sont des énergies variables (éolien et solaire-photovoltaïque).

Le parc thermique fossile arrive à environ 77 GW y compris les centrales en réserve stratégique, en recul de 10 GW par rapport à 2023.

Suite à l’arrêt définitif des trois dernières centrales nucléaires en avril 2023, elles ne comptent plus dans la statistique de 2024.

Les moyens pilotables jouent un rôle important pour couvrir la demande lors d’une faible production des énergies renouvelables variables. Cependant, leur capacité risque de diminuer de manière importante à l’avenir avec la sortie du charbon.

La pointe annuelle de consommation se situe actuellement autour de 80 GW. Afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement, l’Allemagne conserve une importante réserve de centrales fossiles en dehors du marché. Fin 2024, cette capacité de réserve s’élevait à environ 13 GW (Allemagne Energies 2025a).

En février 2024, la coalition gouvernementale avait annoncé la construction de 10,5 GW de nouvelles centrales à gaz « prêtes pour l´hydrogène ». Suite à la dissolution du parlement allemand en décembre 2024 et aux législatives anticipées en février 2025, un projet de loi à ce sujet n’a pas été mis en œuvre.

Des différentes études montrent de très grandes disparités au sujet du besoin de nouvelles capacités de moyens pilotables à l’horizon 2030, variant entre 27 et 70 GW (Allemagne Energies 2025a). On peut alors douter qu’un ajout de seulement 10,5 GW au parc existant de centrales à gaz soit suffisant.

La garantie de la sécurité d’approvisionnement lors des épisodes de faible production des énergies renouvelables variables exigera une vigilance accrue. La concrétisation de l’abandon des centrales est encore incertaine.

France

Le parc français (cf. figure 9 à gauche) atteint fin 2024 une capacité de 155,5 GW (RTE 1) en hausse de 6,7 GW par rapport à 2023 grâce à la progression des énergies renouvelables (éolien, solaire-photovoltaïque).

Le parc des énergies renouvelables atteint presque 77 GW dont 49 GW sont des énergies variables (éolienne et solaire-photovoltaïque). Le parc nucléaire arrive avec 61,4 GW en deuxième position. Cette valeur ne prend pas en compte le nouveau réacteur nucléaire de la centrale de Flamanville (d’une puissance de 1,6 GW), qui a été couplé au réseau le 21 décembre 2024. En effet, sa mise en service est prévue courant 2025, ce qui portera le parc nucléaire à 63 GW.

Les parcs de production thermique fossile et hydraulique n’ont pas connu d’évolution particulière en 2024. Le recours aux combustibles fossiles n’a pas le même poids qu’en Allemagne. Le parc thermique fossile arrive à 17,4 GW dont 12,6 GW sont des centrales à gaz.

La pointe annuelle de consommation pourrait se situer autour de 100 GW en cas de vague de froid décennale (102 GW pour le pic historique en février 2012). En cas de faible production renouvelable lors de la pointe, la capacité de production nationale mobilisable risque d’être limite.

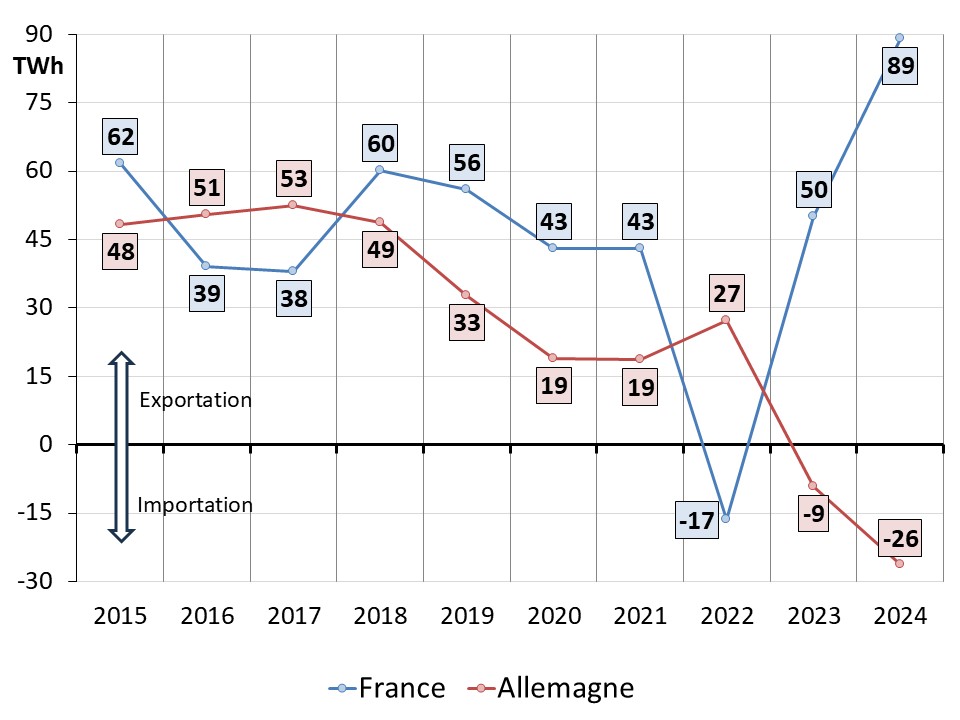

Echanges transfrontaliers d’électricité

On distingue les échanges commerciaux et les échanges physiques entre deux pays.

Les échanges commerciaux sont le résultat de transactions commerciales (opérations de vente ou d’achat d´électricité) directement entre les acteurs économiques ou en bourse. Les flux d’électricité associés aux échanges commerciaux entre la France et l’Allemagne ne passent pas nécessairement sur les lignes d’interconnexion entre l’Allemagne et la France. Ils seront distribués à travers de multiples frontières, en fonction des caractéristiques du réseau. Les flux d’électricité associés pourront ainsi transiter par des lignes frontières d’autres pays limitrophes.

Les échanges physiques rendent compte quant à eux des flux d’électricité qui transitent réellement sur les lignes d’interconnexion reliant directement les deux pays.

Pour un pays donné, le solde total des échanges physiques et contractuels devrait, dans l’idéal, être le même. Il convient toutefois de noter qu’en raison de la situation centrale de l’Allemagne en Europe, une certaine partie des flux physiques transfrontaliers sont des flux de transit et des flux en boucle.

L’importation ou l’exportation de l’électricité dépendent non seulement de la disponibilité des moyens de production, mais aussi des écarts de prix sur le marché de gros avec les autres pays. Il est parfois plus judicieux économiquement d´importer de l’électricité plutôt que d’activer des moyens de production plus coûteux sur le territoire. L’Allemagne pourrait se retrouver ainsi en situation d’importation sans pour autant être à court de moyen de production. Ceci est vrai également des autres pays quand l’Allemagne exporte. Grâce au marché commun, les prix s’égalisent. Les différences de prix subsistent toujours lorsqu’il existe des goulots d’étranglement au niveau de la capacité des interconnexions.

La figure 10 montre l’évolution des échanges transfrontaliers d’électricité de la France et de l’Allemagne (AGEB 2025a ; RTE 1).

Alors que depuis 1981 la France était exportatrice nette chaque année, en 2022 le solde des échanges français était devenu importateur du fait de l’indisponibilité de nombreux réacteurs nucléaires et d’une production hydroélectrique réduite.

En 2023, l’amélioration des fondamentaux de l’équilibre offre-demande en France avait mené à un retournement tout aussi rapide du sens des échanges, permettant à la France de retrouver son rôle de premier exportateur d’électricité en Europe aussi rapidement qu’il avait été perdu.

En 2024, la France a atteint un niveau record d’exportations (101,3 TWh d’exportations brutes et un solde exportateur de 89 TWh). La France a été exportatrice nette vers tous ses voisins.

En 2023, le solde des échanges allemands était devenu importateur pour la première fois depuis 2002.

En 2024, le solde importateur de l’Allemagne a augmenté à plus de 26 TWh ce qui représente environ 5% de la consommation nationale d’électricité. Les importations proviennent principalement de la France et des pays scandinaves (AGEB 2025a ; Allemagne Energies 2025a).

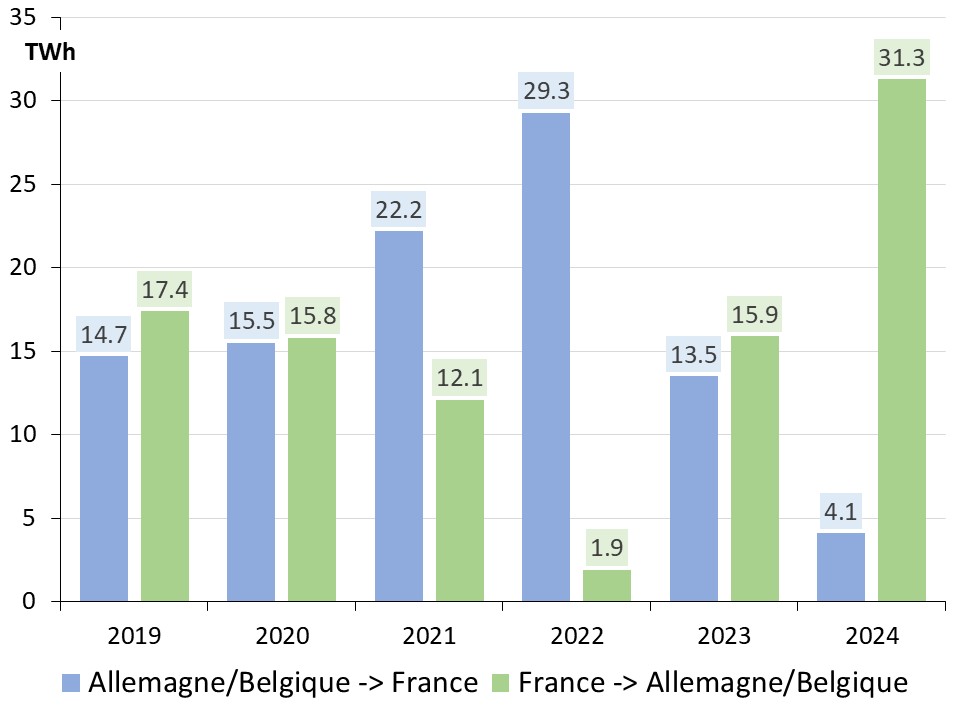

La figure 11 présente les échanges commerciaux d’électricité entre l´Allemagne/Belgique et la France (RTE 1). En 2024, la France a exporté dans ces deux pays un volume historiquement élevé d’électricité avec un solde exportateur de 27,2 TWh.

Les échanges font partie de la région Core. C’est sur cette frontière que les capacités d’échange sont les plus élevées. Les échanges sont aussi les plus variables. En fonction de la situation concernant l’équilibre offre-demande et des coûts de production de part et d’autre de la frontière, les échanges sont susceptibles de changer de sens rapidement et dans des proportions très importantes.

En 2024, les échanges entre la France et les frontières Allemagne/Belgique ont été fréquemment proches de la saturation dans le sens des exportations, lorsque la production d’origine nucléaire et renouvelable était abondante et la consommation normale en France.

Création de la région « Core »

La région Central Western Europe (CWE) correspondait à la région de calcul de capacité comprenant la France, l’Allemagne, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, opérationnelle depuis 2010. L’Autriche participe à la région CWE dès 2011.

En 2015 a été lancée avec succès dans la région CWE (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) la méthode dite « flow-based » en remplacement de la méthode des « Net Transfer Capacities » (NTC). Désormais les échanges transfrontaliers sont optimisés au plus près des capacités physiques réelles du réseau.

Depuis juin 2022, cette région, désormais appelée Core (Core Capacity Calculation Region), comprend 13 pays, soit : Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, France, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie Tchéquie (APG 2022).

Sur cette frontière, les échanges sont organisés à l’échelle d’un ensemble de pays (RTE 1).

Prix de l’électricité

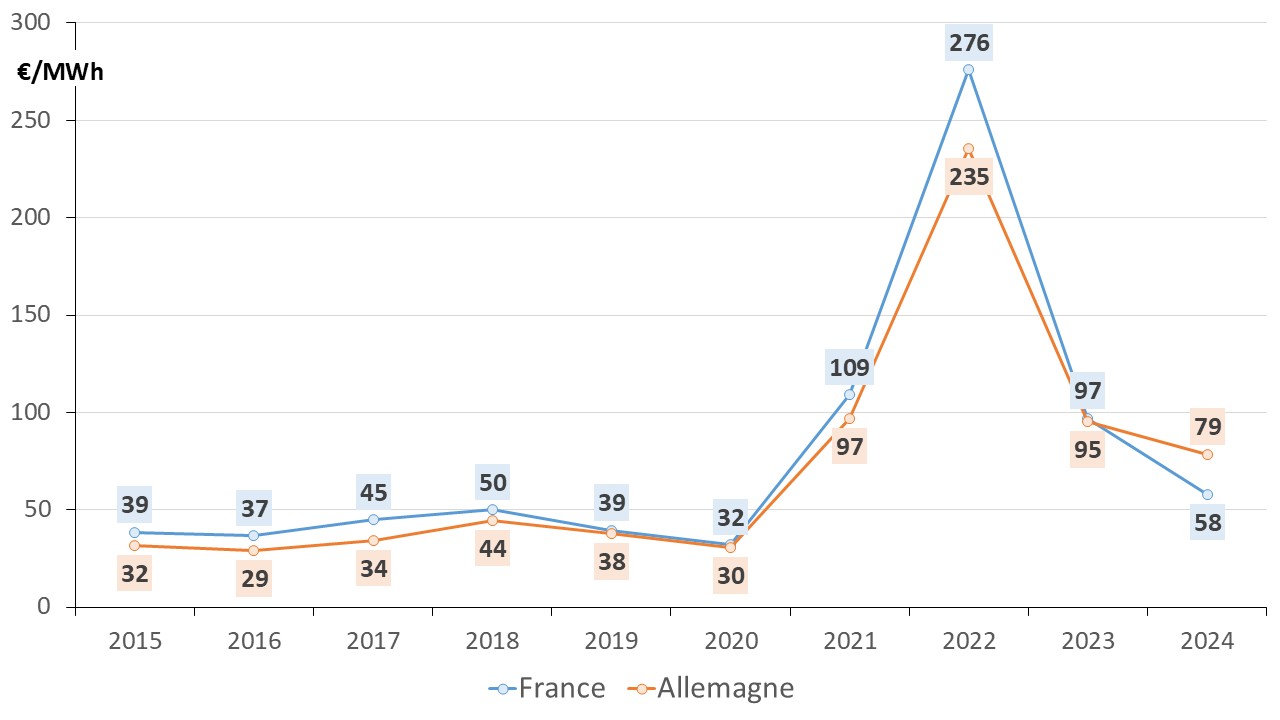

Prix spot sur le marché journalier

La crise énergétique liée à la situation internationale s’est traduite par une augmentation sans précédent des prix des combustibles fossiles (gaz et charbon) et de l’électricité en Europe. Ceci a fait suite à une période déjà tendue sur la fin de l’année 2021, quand la reprise économique en sortie de crise sanitaire avait entraîné une tension sur les prix des hydrocarbures (gaz, pétrole) et in fine sur les prix de l’électricité. De ce fait, les prix de l’électricité avaient atteint des niveaux inédits sur les marchés de gros en 2022 en France et en Allemagne. Depuis, les prix sur les marchés de gros sont en recul.

La figure 12 compare la moyenne annuelle des prix du marché journalier de l’électricité (dit « Day-Ahead »). Les prix sont fixés la veille pour les 24 heures du lendemain.

En 2024 le prix spot moyen annuel français a été de 58 €/MWh (contre 97 €/MWh en 2023 et 276 €/MWh en 2022). Il a ainsi retrouvé un niveau similaire à celui observé avant les crises sanitaire et énergétique. Pour la première fois depuis 2011, le prix spot moyen a été plus faible en France qu’en Allemagne avec un écart important de 21 points (RTE 1).

Cette décrue du prix spot découle principalement de l’abondance de la production d’électricité bas carbone à faible coût (en France et en Europe), combinée à une consommation toujours en retrait par rapport à l’avant-crise sanitaire et énergétique, et au recul des prix du gaz.

En Allemagne le prix de gros a poursuivi en 2024 son recul depuis la crise énergétique de 2022 : le prix spot moyen annuel a été de 79 €/MWh en 2024 contre 95 €/MWh en 2023 et 235 €/MWh en 2022 (Allemagne Energies 2025a).

Une part plus élevée des énergies renouvelables dans la production d’électricité y a contribué, mais surtout la baisse du prix du gaz.

Épisodes de prix négatifs

Les prix négatifs de l’électricité surviennent lorsque la production excède largement la demande.

Les prix négatifs ont été introduits pour la première fois en 2007 sur le marché Intraday allemand puis en 2008 sur le marché Day-Ahead germano-autrichien. En 2010, ils ont été introduits sur les marchés Day-Ahead et Intraday en France.

Il existe des prix plafonds qui sont très rarement atteints. Sur les marchés Day-Ahead couplés, le prix de compensation minimum harmonisé est de – 500€/MWh. Sur les marchés Intraday couplés, il est de – 9999 €/MWh (epexspot 2024).

Les prix négatifs sont des épisodes rares mais qui peuvent notamment survenir lorsque la quantité injectée d’énergies renouvelables variables est élevée, que la consommation est faible (nuit, jour férié, week-end etc.) et que la production d’énergie inflexible est importante.

En effet, il peut être plus coûteux pour un producteur thermique d’arrêter puis de redémarrer une production peu flexible que d’accepter des prix négatifs pendant un certain temps : dans ce cas, il peut proposer sur le marché des offres à prix négatif, ce qui veut dire que les acheteurs sont rémunérés pour consommer une électricité produite en des quantités trop abondantes par rapport aux besoins de consommation à ces instants précis.

La multiplication des épisodes de prix négatif s’est accélérée au cours des dernières années, notamment sous l’effet de l’augmentation des capacités de production des énergies variables (éolien, solaire-photovoltaïque).

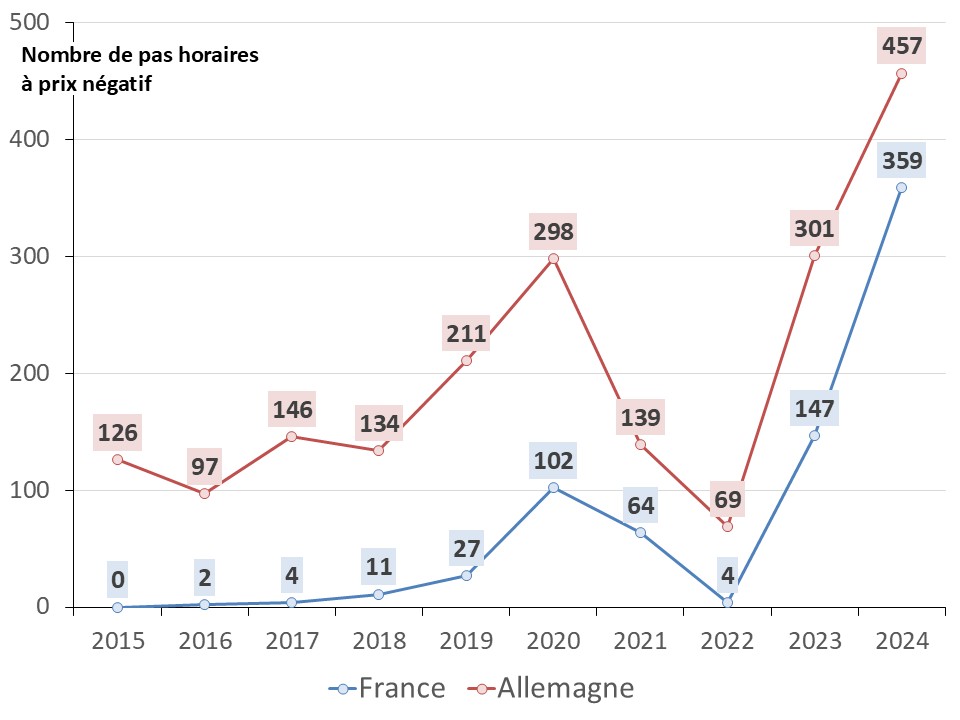

La figure 13 compare le nombre de pas horaires avec des prix négatifs sur le marché journalier entre l´Allemagne et la France.

La situation atypique en 2020, marquée par la baisse de consommation liée à la crise sanitaire, avait entraîné un niveau record avec 298 épisodes à prix négatif en Allemagne et 102 en France.

En France, le nombre d’occurrences de prix spot négatifs a très fortement augmenté en 2024, avec 359 heures au cours de l’année. Il s’agit du double des occurrences de l’année précédente (147 heures), ce qui représentait alors un niveau inédit en France.

L’Allemagne avait déjà connu 301 heures de production électrique à prix négatif dans l’année 2023. En 2024, le record de 2023 a été à nouveau battu. Au total, 457 pas horaires à prix négatif ont été atteints (Allemagne Energies 2025a).

La raison principale est la montée en puissance des énergies variables (éolien, solaire-photovoltaïque). Mais ce sont surtout les petites installations photovoltaïques qui sont responsables des prix négatifs au marché de gros. Ces producteurs sous obligation d’achat (OA) sont insensibles au prix de marché et alimentent le réseau de manière incontrôlée.

C’est pour cela que le parlement allemand a adopté début 2025 des modifications de la loi sur les énergies renouvelables (EEG 2023). Les exploitants de nouvelles petites installations (notamment photovoltaïques) ne recevront plus à l’avenir de rémunération pour l’électricité qu’ils injectent dans le réseau lorsque les prix au marché de gros sont négatifs. Sont exclues pour l’instant les installations d’une puissance inférieure à 2 kWc.

Les rémunérations perdues de ce fait seront compensées par une prolongation de la période de soutien garantie pour les heures d’arrêt de production (Allemagne Energies 2).

En France la situation est semblable. Certaines installations renouvelables, sous obligation d’achat (OA), sont « insensibles aux prix de marché et produisent à tout prix alors que leur coût d’arrêt est en général nul ou très faible », note la Commission de régulation de l’énergie (CRE) dans son rapport de novembre 2024 (CRE 2024). La CRE recommande à ce titre « d’amender certains contrats d’OA déjà signés, afin d’inciter ces installations à interrompre leur production lors des heures à prix négatif ».

En revanche, les installations bénéficiant d’un complément de rémunération (CR), « sont contractuellement incitées à s’arrêter, sous peine de perdre le bénéfice du CR et de la prime pour prix négatifs (ils offrent donc leur production à un prix proche de 0 €/MWh) », indique la CRE.

Prix de l’électricité pour un site industriel

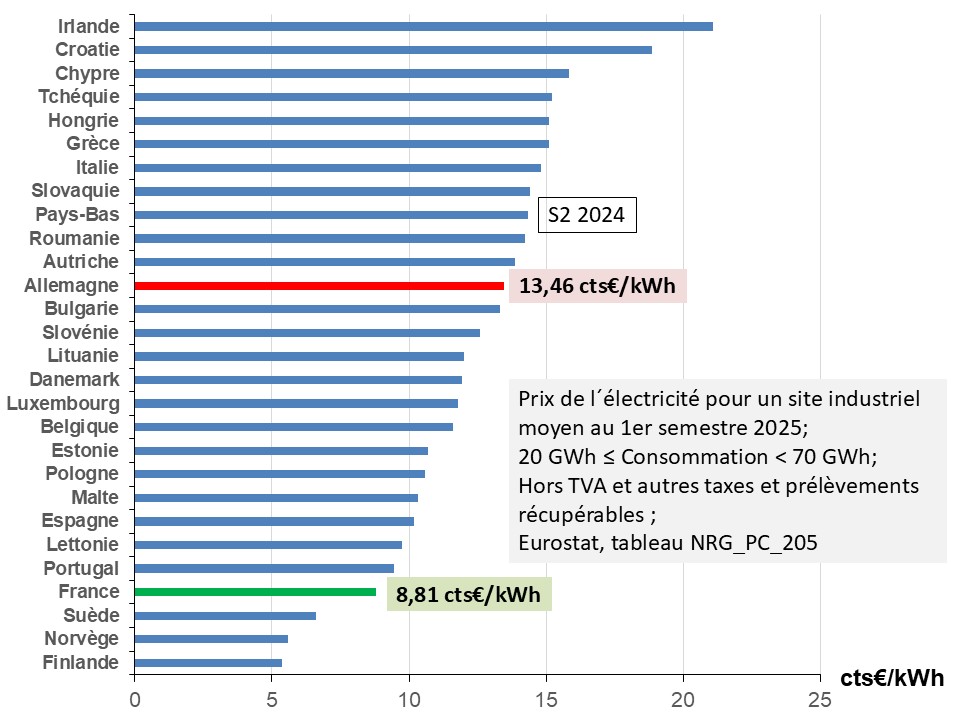

La figure 14 montre à titre d´exemple les prix du kWh pour les sites industriels moyens en Europe avec une consommation annuelle entre 20 et 70 GWh, hors TVA et autres taxes et prélèvements récupérables (Eurostat).

Au 1er semestre 2025, les prix ont globalement baissé par rapport à la même période en 2024. Les sites industriels allemands ont toutefois payé l’électricité plus de 50% plus cher dans cette tranche de consommation que leurs homologues français.

La figure 15 montre les prix du kWh, toutes taxes et prélèvements compris, des sites industriels en France, en Allemagne et dans l’Union européenne (27 pays) pour différentes tranches de consommation (Eurostat).

Au 1er semestre 2025 les prix de l´électricité sont contrastés selon les tranches de consommation, cf. figure 15. Dans toutes les tranches de consommation, les sites industriels en France bénéficient d’un tarif plus avantageux qu’en Allemagne. De plus, les prix en Allemagne sont systématiquement plus élevés que la moyenne de l’UE 27.

Cependant, les régimes fiscaux dérogatoires pour les industriels, tant en France qu´en Allemagne, masquent une grande hétérogénéité et rendent difficile la comparaison du prix du kWh pour ces consommateurs.

Prix de l’électricité pour les ménages

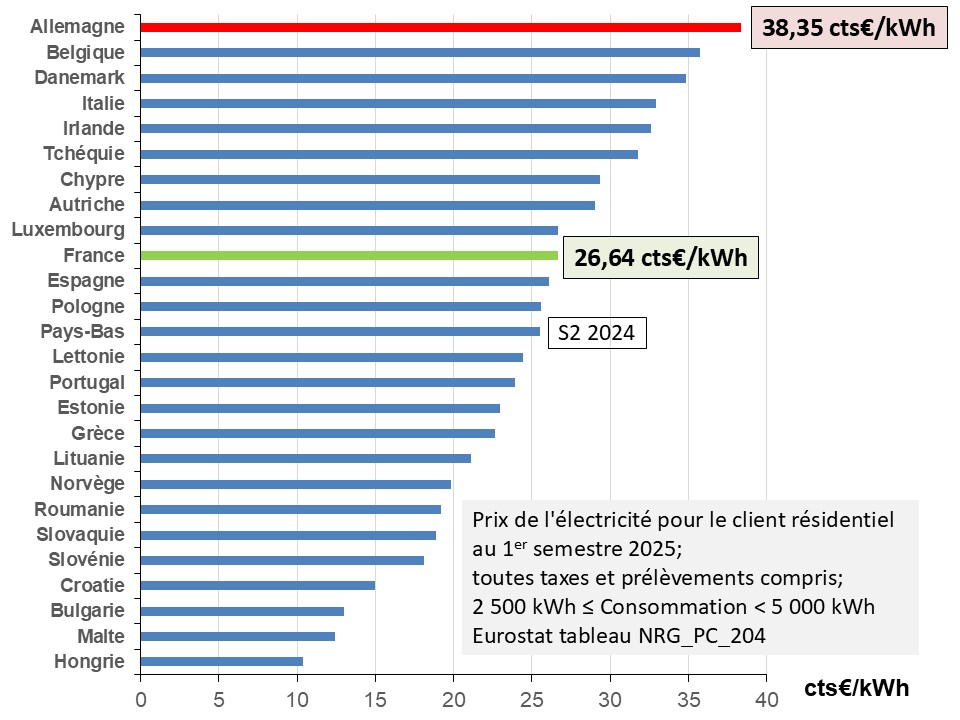

Le prix du kWh payé par le ménage allemand de taille moyenne est au 1er semestre 2025 le plus élevé d´Europe (cf. figure 16). Le prix du kWh peut légèrement varier selon le type de tarification souscrite sans toutefois mettre en cause le classement de l’Allemagne à l’échelle européenne.

Le prix réel de l’électricité en Allemagne devrait être encore plus élevé. Dans le passé les charges liées au soutien aux énergies renouvelables électriques (EEG-Umlage) étaient financées par le consommateur d’électricité. Depuis 2023, ces charges ne sont plus visibles sur la facture d’électricité car elles sont entièrement financées par l´État, c’est-à-dire par les contribuables (Allemagne Energies 2).

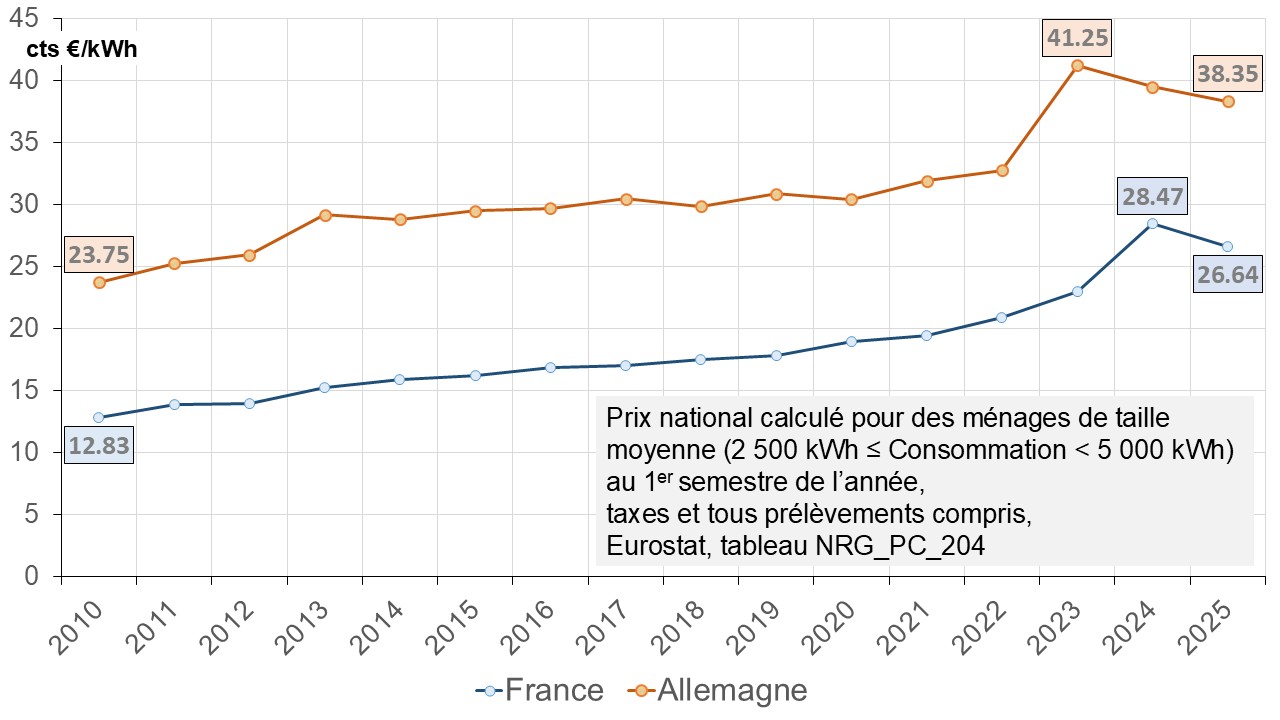

La figure 17 montre à partir de 2010 l´évolution du prix national de l´électricité, taxes et tous prélèvements compris, des ménages de taille moyenne en France et en Allemagne (Eurostat).

Le consommateur en Allemagne a vu le prix de l’électricité augmenter de plus de 60% et le consommateur en France de plus de 100% depuis 2010.

Malgré un léger recul au premier semestre 2025, le prix de l’électricité pour le ménage moyen allemand a été 44% plus cher que celui du ménage français. L’une des raisons est la forte augmentation du tarif d’utilisation des réseaux (Allemagne Energies 2025a). Le déploiement massif des énergies renouvelables nécessite, en raison de leur production disséminée, des investissements considérables dans les réseaux de transport et de distribution.

Les ménages et l’énergie

Comparaison de la consommation finale d’énergie

La figure 18 compare par combustible la consommation finale d’énergie des ménages en France et en Allemagne. Selon Eurostat, la consommation finale couvre la consommation d’énergie des ménages (logements individuels, appartements, etc.) pour le chauffage des locaux, le chauffage de l’eau, le refroidissement, la cuisine ainsi que la consommation d’électricité. L’électricité autoproduite est incluse et compte comme consommation d’électricité (Eurostat).

La consommation finale d’énergie des ménages en France est moins génératrice de gaz à effet de serre qu’en Allemagne. La part de la consommation de gazole et d’autres carburants ainsi que de gaz etc. s’élève à 56% en Allemagne contre 32% en France. En effet, les ménages allemands utilisent majoritairement le chauffage au gaz et au fioul.

Les ménages en France consomment plus d’électricité que les ménages outre Rhin (différence 22 points). La différence provient notamment du suréquipement des ménages français en convecteurs électriques, un choix que n’a pas fait l’Allemagne. Compte tenu du fait que l’électricité en France est quasiment décarbonée (voir plus haut) cette méthode de chauffage est moins nocive pour le climat.

Population, incapable à maintenir une température adéquate dans le logement par statut de pauvreté

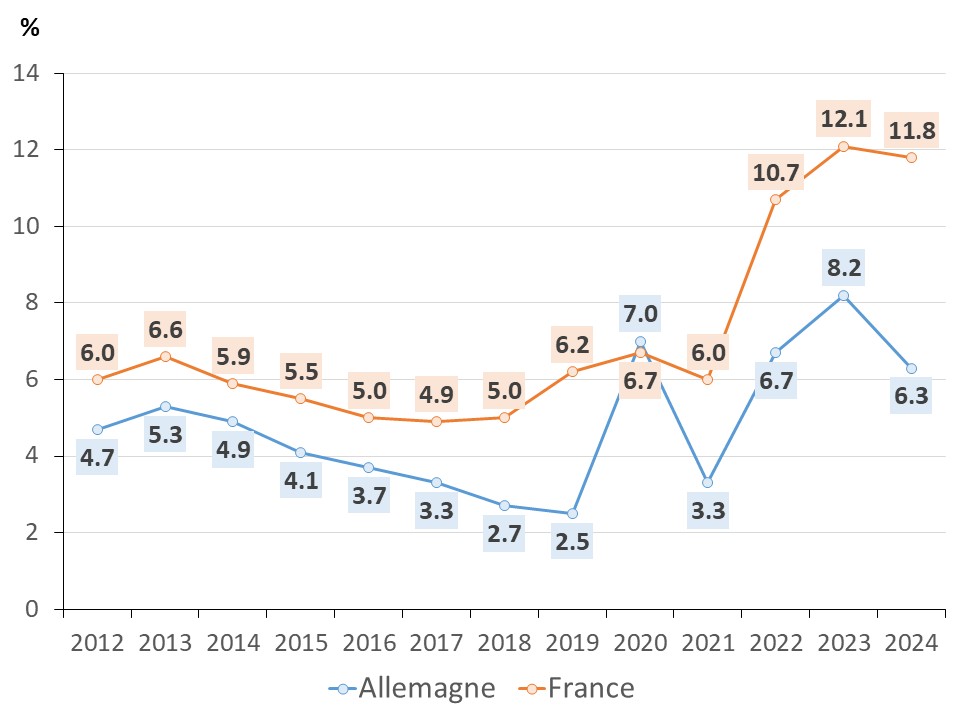

Eurostat publie un indicateur qui mesure le pourcentage de la population incapable de maintenir une température adéquate dans le logement par statut de pauvreté, cf. figure 19.

Entre 2012 et 2019 ce pourcentage était en Allemagne toujours inférieur à celui de la France. En 2020 un dérapage du taux de pauvreté en Allemagne est observé. Les raisons ne sont pas données par Eurostat, une influence de la crise économique et sociale engendrée par la pandémie de Covid-19 n’est pas à exclure.

Après une baisse en 2021, la crise énergétique et la hausse sans précédent des prix de l’énergie entrainent dans les deux pays une forte hausse du taux de pauvreté à partir de 2022.

Bilan d’étape en France et en Allemagne par rapport aux objectifs de l’UE

La Commission européenne a fixé des objectifs en matière d´énergie et de climat de l’UE pour 2020 et à l’horizon de 2030, cf. chapitre « Objectifs et stratégies climatiques de l’Union Européenne (UE) ».

Il est intéressant de comparer l’état de mise en œuvre de ces objectifs quantitatifs pour les deux pays. Les données ont été principalement extraites des tableaux Eurostat (Eurostat).

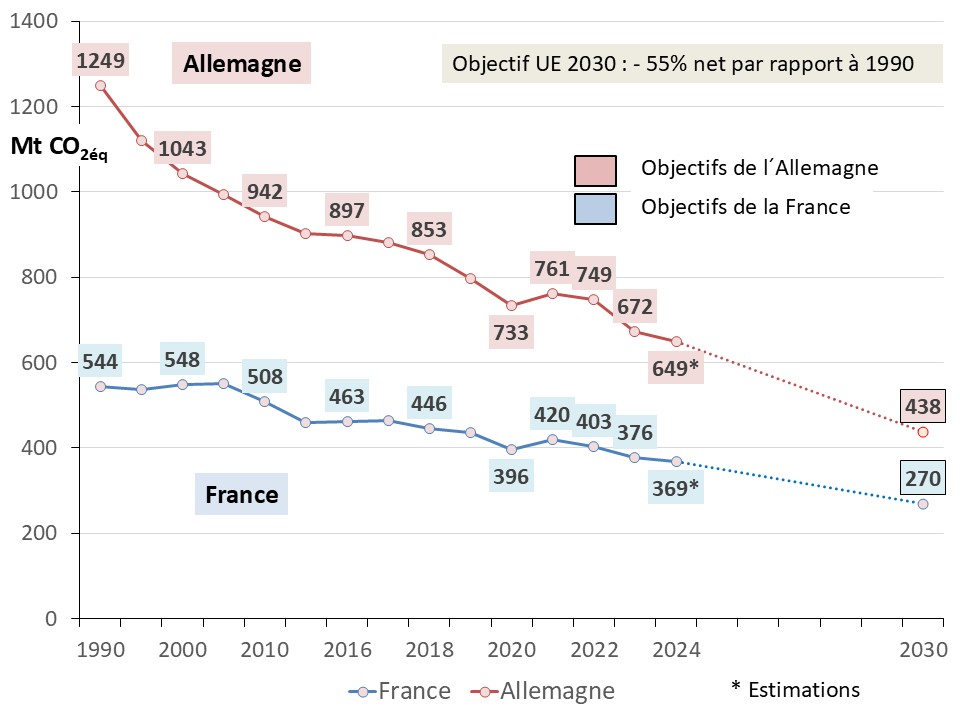

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

L’UE s’est engagée à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici 2030 par rapport à 1990. Elle s’est fixé un objectif global de puits net de -310 Mt CO2éq en 2030. Les objectifs par état membre sont calculés à partir de leurs absorptions nettes historiques moyennes (Citepa 1).

La figure 20 montre le bilan d´étape en France et en Allemagne et les objectifs 2030 des deux pays concernant les émissions brutes de gaz à effet de serre (hors puits de carbone) contenus dans le « panier de Kyoto ». Les valeurs sont extraites du tableau « ENV_AIR_GGE » de l´Eurostat (Eurostat) et en cas d´absence d’informations des statistiques nationales (UBA 1; Citepa 1).

Le « panier de Kyoto » comprend les gaz à effet de serre suivants : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O) et les gaz dits fluorés (hydrofluorocarbones, hydrocarbures perfluorés, triflourure d’azote (NF3) et hexafluorure de soufre – SF6). Bien que le CO2 soit le gaz avec le plus petit pouvoir de réchauffement global, du fait des importantes quantités émises, il contribue le plus au réchauffement climatique.

Par souci de simplification, seuls sont présentés les objectifs globaux de réduction des gaz à effet de serre par rapport à 1990, conformément aux engagements de la France et de l’Allemagne.

En 2024, un habitant en Allemagne émettait 7,8 tonnes de CO2éq contre 5,4 tonnes en France selon Eurostat.

Allemagne

L’Allemagne compte réduire les émissions brutes de gaz à effet de serre (GES) de 65% d’ici 2030 par rapport à 1990.

Grâce à la crise sanitaire, l´Allemagne avait atteint son objectif de 2020, soit une réduction des émissions brutes de 40% par rapport à 1990.

Après une augmentation à 760 Mt CO2éq en 2021, les émissions sont à nouveau à la baisse depuis.

Selon les données provisoires de l’Agence Fédérale de l’Environnement (Allemagne Energies 2025a ; UBA 1), les émissions de gaz à effet de serre s’élèvent en 2024 à 649 Mt CO₂éq , soit une baisse de 3,4% (~ 23 Mt CO₂éq) par rapport à 2023. La réduction est notamment due à la forte diminution de la consommation de la houille et du lignite et un solde net d’importations d’électricité.

La courbe de réduction des émissions s’est nettement aplatie en 2024, après un recul très marqué de 10,3% en 2023 (- 78 Mt CO2éq) par rapport à 2022.

Le secteur de l’énergie atteint 185 Mt CO2éq en 2024. Avec – 8,7% par rapport à 2023 ce secteur représente la plus grande part de la réduction des émissions globales (-17,6 Mt CO₂éq). La baisse des émissions dans ce secteur s’explique principalement par la diminution de la production d’électricité et de chaleur à partir de sources d’énergie à fortes émissions.

Les émissions du secteur de l’industrie stagnent au niveau de 2023. Malgré cela il reste sur la trajectoire cible de réductions d’ici 2030.

En revanche les secteurs du bâtiment et des transports s’éloignent des objectifs de 2030, malgré une légère baisse en 2024, soit – 2,4 Mt CO₂éq dans le secteur du bâtiment et – 2,1 Mt CO₂éq dans le secteur des transports.

Les autres secteurs (agriculture, déchets/divers) ne contribuent que peu à la réduction des émissions totales. Ils restent toutefois sur la trajectoire cible de réductions d’ici 2030.

Pour tenir l’objectif d’environ 438 Mt CO2éq en 2030, l’Allemagne devra désormais baisser ses émissions de GES d’environ 35 Mt CO2éq par an entre 2025 et 2030.

La capacité de séquestration du secteur UTCATF (puits de carbone) échoue actuellement à cause de l’effet de sécheresses à répétition des forêts depuis 2018. Selon l’Agence Fédérale de l’Environnement, au lieu d’absorber les émissions des autres secteurs, le secteur UTCATF a émis en 2024 environ 51 Mt CO2éq (Allemagne Energies 2025a).

Pour respecter l’engagement de l’UE de – 55% net par rapport à 1990, l’Allemagne devra absorber dans des puits de carbone environ – 25 Mt CO2éq d’ici 2030.

France

Après un plateau relatif dans les années 1990 jusqu’en 2005, une diminution irrégulière de 2006 à 2014, puis une période de lente ré-augmentation des émissions entre 2014 et 2017, les émissions de GES connaissent une dynamique de réduction plus marquée depuis 2018, sans compter l’effet temporaire du Covid (baisse de 9,2% en 2020 et rebond de 6% en 2021), cf. figure 20.

D’après les estimations de Citepa, les émissions de GES en France ont diminué de 1,8% (-6,9 Mt CO2éq) entre 2023 et 2024, hors puits de carbone. Elles sont passées de 376 Mt CO2éq en 2023 à 369 Mt CO2éq en 2024. Ce niveau est, d’après les estimations, le plus bas observé depuis 1990. Cependant, la pente est moins forte qu’en 2023 où une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 6,8% (- 27 Mt CO2éq) était observée entre 2022 et 2023.

C’est le secteur de l’industrie de l’énergie qui enregistre la plus forte baisse, de 10,2% par rapport à 2023. En revanche, après une baisse de presque 7 MtCO2éq (- 10,7%) entre 2022 et 2023, les émissions de GES associées à l’usage des bâtiments diminuent de seulement 0,4 Mt CO2éq (-0,7%) entre 2023 et 2024.

La répartition sectorielle de la baisse de 6,9 Mt CO2éq est comme suit : – 3,8 Mt pour l’industrie de l’énergie, – 0,9 Mt pour l’industrie manufacturière, – 1,5 Mt pour les transports, -0,4 Mt pour les bâtiments et -0,4 Mt pour l’agriculture.

La principale réduction des émissions du secteur de l’industrie de l’énergie provient de la production d’électricité. Elle est due au redressement de la production d’origine nucléaire, doublée d’une production d’électricité d’origine hydraulique exceptionnellement élevée.

Pour plus de détails cf. rapport Secten 2025 (Citepa 1).

Depuis la rehausse de l’objectif de l’UE à -55% net par rapport à 1990, une mise à jour de la SNBC est en cours (SNBC-3). Le projet de la SNBC-3 propose au total, hors puits de carbone, pour la période 2024 – 2028 un budget moyen provisoire des émissions de gaz à effet de serre de 333 Mt CO2éq, avec une part indicative pour 2024 de 363 Mt CO2éq (hors puits de carbone).

Le niveau des émissions 2024 estimées permet quasiment d’atteindre ce niveau indicatif de 2024 (369 contre 363 Mt CO2éq). Cependant, une nouvelle accélération forte de la baisse des émissions est attendue afin de pouvoir atteindre le palier envisagé dans la proposition de la SNBC 3.

La France table sur une réduction des émissions brutes de GES de 50% d’ici 2030 par rapport à 1990 selon le PNIEC (voir plus haut). Pour tenir l’objectif d’environ 270 Mt CO2éq en 2030, la France devra désormais baisser ses émissions de gaz à effet de serre d’environ 16 Mt CO2éq par an entre 2025 et 2030.

En 2023, l’absorption du secteur UTCATF (puits de carbone) est estimée à -37 Mt CO2éq selon Citepa.

Compte tenu du fait que le puits de carbone net du secteur UTCATF a fortement diminué ces dernières années, le PNIEC indique une valeur provisoire d’environ – 18 Mt CO2éq au lieu de – 44 Mt CO2éq pour 2030 comme prévu initialement par la SNBC 2. L’ambition est d’atteindre la cible de – 31 Mt CO2éq à cette échéance en soulignant de fortes incertitudes sur ces projections.

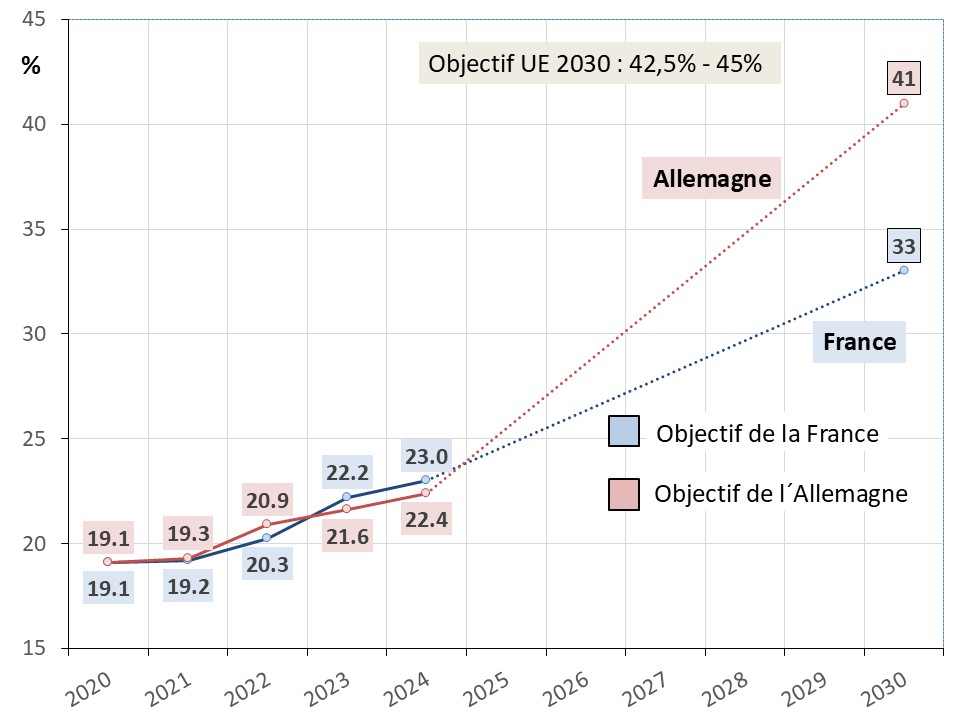

Part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie

Selon la nouvelle directive sur les énergies renouvelables (dite RED III), entrée en vigueur en 2023 (voir plus haut), il est prévu de porter la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’UE à au moins 42,5% d’ici 2030 avec un objectif indicatif supplémentaire de 2,5% ayant pour but d’atteindre l’objectif de 45%.

L’objectif de 42,5% d’ici 2030 est une valeur contraignante au niveau européen mais n’a pas fait l’objet d’une déclinaison au niveau de chaque État membre en objectifs nationaux contraignants.

La figure 21 montre les bilans d´étape en France et en Allemagne et les objectifs 2030 des deux pays. Les valeurs sont extraites de l´Eurostat du tableau « SDG_07_40 » (Eurostat) et, en cas d´absence d´informations, des statistiques nationales (UBA 2 ; MTE 2025).

N.B. : les statistiques présentées jusqu´en 2020 obéissent aux règles de comptabilisation définies par la directive 2009/28/CE (dite RED I), qui peuvent différer de celles du bilan énergétique national. A partir de 2021 le calcul obéit aux règles de comptabilisation de la directive EU/2018/2001 (dite RED II), qui diffèrent parfois de celles de la précédente directive, ce qui peut entraîner des ruptures de séries entre 2020 et 2021.

Allemagne

L’Allemagne a rehaussé son objectif et table maintenant, selon le PNIEC (CE 4), sur une part de 41% d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie à l’horizon de 2030.

En 2020, l’Allemagne a dépassé son objectif fixé à 18% selon la directive européenne 2009/28/CE relative à la promotion de l´utilisation des énergies renouvelables.

En 2024, l’Allemagne atteint une part de 22,4% calculée à partir de la directive RED II. Au total environ 517 TWh ont été produits à partir des énergies renouvelables contre 509 TWh en 2023. Les principales filières sont la biomasse avec une part de 47% à la fourniture d’énergie d’origine renouvelable en raison de ses multiples utilisations dans tous les secteurs (sous forme de combustibles solides pour le chauffage, de biocarburants pour les transports ou de biogaz pour la production d´électricité) suivie de l’éolien (27%) en deuxième position (Allemagne Energies 2).

France

Le PNIEC français ne fixe pas d’objectif en pourcentage pour les énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie d’ici 2030. À partir du volume d’origine renouvelable dans la consommation finale en 2030 on peut toutefois déduire un pourcentage de 41,3% (voir plus haut).

En 2020, la France est restée 4 points en-dessous de son objectif de 23% issu de la directive 2009/28/CE. Dans un tel cas, les textes européens stipulent que le pays qui ne remplit pas ses engagements peut acheter le surplus d´énergies renouvelables à d´autres États-membres qui, eux, ont dépassé leurs objectifs.

D’après les données provisoires, la part des énergies renouvelables a progressé en 2024 pour atteindre 23% de la consommation finale brute d’énergie calculée à partir de la directive RED II (MTE 2025).

Au total environ 383 TWh ont été produits à partir des énergies renouvelables, soit seulement 3% de plus par rapport à 2023.

Le développement du parc éolien a ralenti et la production d’électricité issue de la filière photovoltaïque a moins progressé qu’en 2023 (+ 8,3% en 2024, contre + 11,2% en 2023) en raison de conditions météorologiques moins favorables.

Taux de couverture de la consommation d’électricité par la production d’origine renouvelable

Les données de la figure 22 sont basées sur (RTE 2; UBA 2).

La consommation brute d’électricité (y compris STEP) correspond à la production intérieure brute plus le solde des échanges transfrontaliers d’électricité. Les chiffres sont établis sous l’hypothèse que l’électricité produite à partir des énergies renouvelables est entièrement consommée dans le pays.

Allemagne

L’Allemagne vise une part de 80% d’énergies renouvelables dans la consommation brute d’électricité d’ici 2030 (Allemagne Energies 2).

La part d’énergies renouvelables dans la consommation intérieure brute d’électricité est passée – lissée sur l’année – à 54,4% en 2024 contre 52,9% en 2023. Grâce au fort développement du photovoltaïque, la production d’électricité renouvelable atteint 284 TWh, en hausse de plus de 3% par rapport à 2023 (275 TWh).

Avec 139 TWh (2023 : 142 TWh), l’éolien (terrestre et maritime) atteint la première position soit environ 49% de la production totale d’électricité renouvelable. Le photovoltaïque arrive avec une production de 74 TWh à la deuxième position avec une part d’environ 26% à la production renouvelable (UBA 2 ; Allemagne Energies 2025a).

France

Selon le Code de l’énergie français (voir plus haut) les énergies renouvelables doivent représenter au moins 40 % de la production d’électricité en 2030.

Le taux de couverture de la consommation électrique par les énergies renouvelables a été de 33,9% en 2024.

La production des énergies renouvelables s’est établie à 150 TWh (contre 135,6 TWh en 2023). Cette hausse de presque 10% par rapport à 2023 étant principalement due à l’hydroélectricité (conditions d’hydraulicité particulièrement favorables en 2024) et au solaire (croissance des capacités installées).

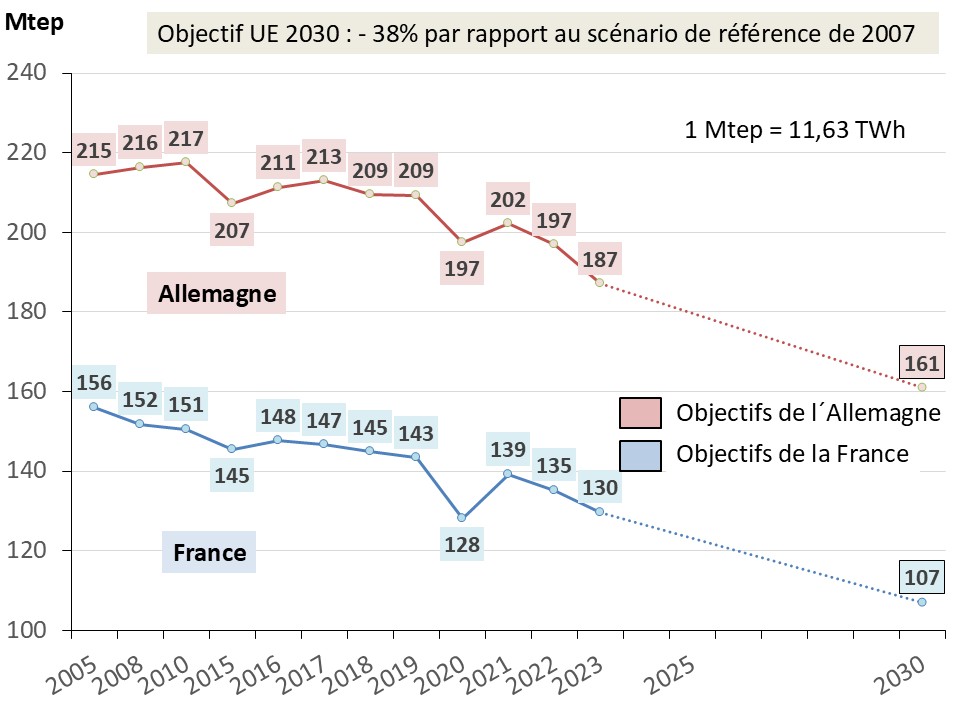

Augmentation de l’efficacité énergétique

La figure 23 montre les progrès réalisés en matière de réduction de la consommation finale d’énergie en France et en Allemagne et les objectifs 2030. Les valeurs sont extraites de l’Eurostat (Eurostat) et en cas d’absence d’informations des statistiques nationales.

Après une année 2020 atypique en raison de la crise sanitaire, la reprise économique s’est traduite par un rebond de la consommation finale d’énergie en 2021. Depuis lors, la consommation finale d’énergie est en baisse.

Le secteur chaleur & froid représente un peu moins de la moitié de la consommation finale d’énergie dans les deux pays.

France

Selon le PNIEC (voir plus haut), un objectif ambitieux est fixé en matière de réduction de la consommation finale d’énergie à l’horizon de 2030, soit une réduction de 30% par rapport à 2012 (1243 TWh ou 107 Mtep). L’objectif de consommation d’énergie primaire en 2030 est fixé à 1844 TWh ou 158,6 Mtep, soit une réduction d’au moins 36% par rapport à 2012.

Allemagne